前回の木村英樹部門長(専門:中国語学)によるコラム「幾何の流転」を受け、今回は“幾何”が日本に入ってきてからの展開を追ってみたい。

奈良時代(720年)成立の歴史書『日本書紀』に次のような「幾何」の用例がある。

来不也、又軍数幾何。願聞若干、預治営壁。

(来たるや不や、又軍の数幾何ならむ。願はくは、若干[そこばく]と聞きて、預め営壁を治らしめむ)

【訳:来られるのかどうか、また軍兵の数はどれほどなのでしょうか。それをおおよそお聞きして、あらかじめ軍営の城塞を造っておきたいと思うのです】

『日本書紀』がどのような素性の人物によって書かれたのか、確かなことはわかっていない。その一部は中国語を母語とする渡来中国人によって書かれたという説がある。だとすると、ここにみられる「幾何」という語を当時の日本人が使っていたかどうかは不明である。ただ、少なくともこの時期、日本に「幾何」という語が入ってきていたことは確かである。

一方、平安時代の文人官僚・三善清行が、延喜14年(914年)に醍醐天皇に提出した有名な12か条の政治意見書の序論に次のような一節がある。

清行問迩磨郷戸口当今幾何。公利答曰。無有一人。

(清行迩磨郷の戸口を問ふ、当今幾何ぞと。公利答曰はく、一人も有ること無し。)

【訳:清行が迩磨[にま]郷の人口を尋ねて、《現在、どのくらいか》と聞いたところ、公利は《一人もいない》と答えた】

〔三善清行「意見十二箇条」(『本朝文粋』巻二)〕

清行は、備中国迩磨[にま]郷(岡山県)を例にあげ、「税収を支える課丁がかつては1,900余人いたのに、今は1人もいなくなってしまった!」として、律令社会の矛盾、財政の破たんを憂えている。ここに、戸口人口を問う文言として「幾何」という語が使われている。

この例をみると、「幾何」は平安時代には日本に定着し、日常の文書の中で使われていたことがうかがえる。

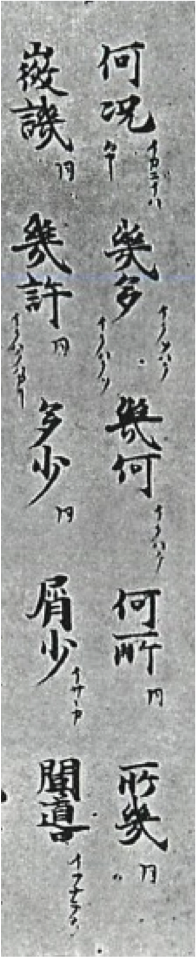

平安時代末期(1177~1181年)に編まれた辞書『色葉字類抄[いろはじるいしょう]』には、「幾何イクハク」とあり【右写真】、その頃、「幾何」が「いくばく」と読まれていたことがわかる。

ただ、「イクハク」という読みと「幾何」という表記は、一対一の関係ではなかった。同辞書を見ると、「幾」「幾許」「何所」「所幾」「多少」といった表記にも「イクハク」という読みが与えられている。この他、室町時代の辞書『運歩色葉集』では「幾多」を「イクハク」と読んでいる。

これは当時、中国から導入した漢語や漢文を、その音のまま(いわゆる音読みで)読むのではなく、その意を汲んで大和ことば(和語)に置きかえて読んだところからきている。このように、ひとつの大和ことばに対し、複数の漢字表記が存在するケースは当時よくみられた。

ところで、大和ことば「いくばく」はいつ頃から日本で使われていたのだろうか。疑問詞「幾」「幾許」は次のように『万葉集』(8世紀後半)にみられ(「幾何」の例はない)、「いくばく」と読まれただろうと推定されている。

幾 不生有命乎 恋管曾 吾者気衝 人尓不所知

(いくばくも 生けらじ命を 恋ひつつそ 我は息づく 人に知らえず)

【訳:どれほども 生きられない命なのに 恋し続けて 私はため息をつく 人に知られずに】

〔万葉集巻十二・二九〇五〕

吾背児与 二有見麻世波 幾許香 此零雪之 懽有麻思

(わがせこと ふたりみませば いくばくか このふるゆきの うれしからまし)

【訳:したわしい方と 二人で見るのでしたら どんなにか この降る雪が うれしいでしょう】

〔光明皇后/万葉集巻八・一六五八〕

だがこれらは、一字一音式のいわゆる「万葉仮名」(「見麻世波」の「麻世波[ませば]」がこれにあたる)ではない。その大和ことばの意味に対応する漢字を用いた「正訓」という表記法であるため、実際に「いくばく」と読まれたかどうかは厳密にはわからない。平安時代初期(10世紀初め)成立の『古今和歌集』で次のように使われているのが確例である。

いくはくもあらて女みこの身まかりにける時に

【訳:どれほども経たないうちに皇女はお亡くなりになってしまった時に】

〔古今和歌集巻十六・八五六・詞書〕

かくして、“幾何”(いくばく)は日本に定着した(文明本『節用集』によれば、室町時代、「幾何」は「イクソバク」とも読まれたようだ)。

さて、疑問詞「幾何」については以上のとおりだが、数学用語の「幾何(学)」という語は日本でどのように展開したのだろうか。

数学用語としての「幾何」はまず1607年に中国で、イエズス会士マテオ・リッチ(中国名:利瑪竇)が、その師であるドイツ人イエズス会士C. Claviusによる“ユークリッド原論”(ラテン語版)の最初の6巻を、徐光啓の助力で中国語訳し、『幾何原本』と題して出版した際に使ったのが最初とされる。

『幾何原本』は、中国で翻訳された最初の西洋数学書といわれ、日本にも伝わったが、寛永7年(1630年)、江戸幕府によるキリスト教禁制の徹底を目的とする禁書政策により、一度は輸入禁止となった。

その後『幾何原本』は、享保5年(1720年)、幕府の実学振興策により輸入が解禁されたが、当時の日本では医学や天文学といった実学に比べ、西洋の純粋数学は重視されず、和算家にもその価値は理解されなかった。和算では「証明」という考え方が希薄であったため『幾何原本』のような厳密な論理による証明は、和算家たちの目にはわかりきったことのように映ったともいわれる。

つまり、「幾何」という語は江戸時代に日本に入ってはきたものの、当時はまだ、西洋数学の実体を伴うかたちでは根付いていなかった。

その後、ペリー来航を経て、幕府は対外政策の必要性から、安政3年(1856年)、洋書翻訳・洋学研究教育を任務とする「蕃書調所」を発足させ、文久3年(1863年)、これを「開成所」とし洋学教育の充実を図ることとなった。その後身「大学南校」の、明治3年(1870年)の「大学南校規則」に、普通科課業として「幾何学」と記載がある。この頃から、西洋数学としての「幾何」が実体を伴って日本に定着し始めたとみられる。

明治政府は、全国に学校を設置することの必要性を早くから認識し、明治5年(1872年)、「学制」を発布した。「必ず邑[むら]に不学の戸なく家に不学の人なからしめんことを期す」との国民皆学の思想のもと、まず小学校設立に特に力が注がれ、実施後数年の間に全国に小学校が開設された。

そのようななかで、『小学幾何用法』(中外堂、1873年)が小学校用教科書に指定された。本書は中村六三郎が米国C. H. Daviesの原書を抄訳して小学生用に書いたもので、序文(凡例)に次のように書かれている(清音を適宜濁音にあらため、句読点を付した)。

「ジオメトリー」とは推測[ママ]と云ふ意義なりしが、既に先輩之を譯して幾何學と称せしより一般普通の名稱となれり。凡そ天地万物形象を備ふる事の、一として幾何の理ならざるはなし。其主要たるや、遠くは日月星座の運行を知り、近くは山川丘陵及び田野の廣狭土地の髙低を測り極むるの基礎にして、庶民普く学ぶべき樞要の書なり。然るに来々、此譯書なきが故に、従學の徒は是を患ふる事の往々少なからず。因て爰に米国「デウイス」氏の原書を抄譯し、以て小學生の此學に入るの初歩に供ふ。

こうして小学校教育に至るまで、「幾何」が普及したといえる。

明治10年(1877年)、東京大学の創設と同時に理学部に「数学物理学及び星学科」が設置され、第1学年の共通科目に「代数幾何(平面解析幾何)」が置かれた。このとき日本人初の数学教授となったのが、イギリス留学から帰ったばかりの菊池大麓(後の東京帝国大学総長)であった。菊池は、『初等幾何学教科書(平面幾何学)』(1888年)、『初等幾何学教科書(立体幾何学)』などを著し、本格的な数学教育を日本に導入した。

以後、東京大学をはじめとする大学教育において、幾何学が本格的な学問となっていった。

現代は、大学の数学科で教えられる「幾何学」の中身は変わり、戦前のようなユークリッド幾何学は後退し、抽象的な空間や多様体を扱う学問となっている。

最後に、木村部門長のコラムで提示された謎〈数量を問う「何」型の疑問形式が日本でいつどのように成立したのか〉についてふれておきたい。

「幾」型から遅れて成立したとみられる「何」型の疑問形式は、少なくとも平安時代には次のようなかたちで片鱗をみせている。

極テ怖シ。去来[いざ]返ナム。家ヨリ何町許[ばかり]来ニタルラム

【訳:きわめて恐ろしい。さあ、引き返そう。家から何町ほど来ただろうか】

〔今昔物語集三十八/平安時代後期〕

この「何町許」の「何」は、当時どのように読まれたのだろうか。同じ頃、次のように抽象名詞「ばかり」が後に続くケースで、「何」と「なに」の表記が混在している。ここから類推すると、「何町許」の「何」も「なに」と読まれた可能性がある。

況ヤ、目ニモ不見ヌ功徳何許ナラム

【訳:まして、目に見えぬ仏の功徳はどれほどであろうか】

〔今昔物語集三十八/平安時代後期〕

かぐや姫のいはく、なにばかりの深きをか見むといはむ。いささかのことなり。

【訳:かぐや姫の言うには、「どれほどの深い愛情を見たいと言いましょうか。ほんの少しのことなのです…」】

〔竹取物語/平安時代初期〕

なにばかりのことあらば、かくてきなむ

【訳:どれほどの大事があれば、こうして駆けつけることだろう】

〔蜻蛉日記/平安時代中期〕

このような抽象名詞「ばかり」に続く「何」は、純粋に〈数量〉を尋ねるのではなく、「どれ(ほど)」の意で、〈様態〉を尋ねる性格ももっている。疑問詞「何」は、このような〈様態〉と〈数量〉が未分化のケースを経て、純粋に〈数量〉を問う用法をもつに至ったのではないか。