U-PARL特任助教 徳原靖浩

のっけから私事になるが、私は東京外国語大学(以下、「外大」)に入学してペルシア語を学び、2年目を終えた頃、学業の目標を見失い、大学を辞めようと思っていたことがある。基本的な文法をひと通り学んで、語学の勉強に飽きてしまったのだ。実際には、文法を身につけて初めてスタートラインに立てるのであって、本当にペルシア語を読めるようになるためには、そこから沢山の文章を読んで語彙力や読解力を身につけなければならない。しかし当時はそのことが分からず、また歴史にも文学にも興味がなかったので、敢えてペルシア語で読んでみたいと思えるような本もなく、やがて大学に居続ける意味も見失いそうになりながら、図書館の哲学書の書架の前に立っては、人生に意味を与えてくれるような言葉を探したものだった。

図書館の書架分類――大抵は、日本十進分類法にもとづいている――を意識したことのある人なら分かると思うが、「西洋哲学」(130)の棚をドイツ哲学、フランス哲学・・・と順に見ていくと、「その他の哲学」(139)に属するキェルケゴールやルカーチ、S・ジジェクときて、不意に心理学(140)の棚に突入する。そこから精神分析学、超心理学、心霊研究と続く。さらにその先は「倫理学.道徳」(150)の棚がきて人生訓や武士道の本があるがこの手の本は大学図書館では大抵わずかしかなく、その次には宗教(160)が来る。まるで私のような人生に悩める若者を、書棚を使って徐々にスピルチュアルな世界へと引き込んでいく勧誘システムのようだ、と言ったら宗教学関係者の方々には失礼だが、私の場合、その失礼な若者のまま宗教の門を叩くことはなく、その数歩手前の精神分析学(146)のところで足が止まったのである。

特に、ユング心理学を分かりやすい日本語で解説する河合隼雄の著作をよく読んだ。そこから、A・マズローの人間性の心理学、さらに当時新しい心理学として日本でも紹介されていたトランスパーソナル心理学へと、やっぱりスピリチュアルな方向に関心のベクトルが向いた私は、外大を退学して別の大学の心理学科を受験しなおすことを考えた。

そんなスピリチュアルな世界に飛び立とうとしている私を引き留め、私に外大に留まることを決意させたきっかけの一つは、井筒俊彦(1914-1993)の著作との出会いであった。おそらくそれは『意味の深みへ』(岩波書店、1985年)だったと思う。根が外国かぶれの外大生だけに、「東洋思想」というと読み方も分からない漢語だらけというイメージで苦手意識を持っていた私だが、さっきまで近くの書棚で目にしていたデリダとかエクリチュールとか、授業で耳にしたことのあるイランとかシーア派とか、親しみのあるカタカナ語が散りばめられたエッセーに私はまんまと騙され、また哲学書の書棚に引き戻されたのであった。

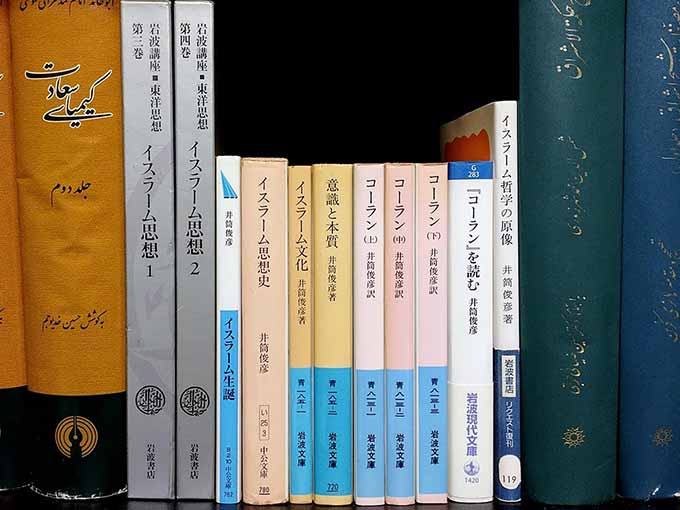

外大に留まることを考えて、いざ周りを見るとまさに灯台もと暗しで、当時、ペルシア語科の客員教授として勤務していたM・エステエラーミー博士が、実はペルシア・イスラーム神秘主義詩の最高峰たるジャラールッディーン・ルーミー(1207-1273)の研究者だと知ったこともあって、私は人生のライフワークと大学の専攻が勝手につながり始めたことに、ユングのいう「シンクロニシティ(共時性)」を実感して人知れず歓喜しながら、『意識と本質』(岩波文庫、1991年)、『イスラーム思想史』(中公文庫、1991年)、『イスラーム哲学の原像』(岩波新書、1980年)と井筒著作を読み進めていったのだった。

前置きが長くなったが、私にとって井筒俊彦の著作の重要性は、東洋哲学の難しい内容よりも、上に述べたような、いわば〈きっかけとしてそこにあること〉に尽きる。文庫本で出ていた『意識と本質』や『イスラーム思想史』などは、当時の外大に近かった巣鴨駅前の書店で購入したと記憶している。『イスラーム哲学の原像』も新書なので一般書店で購入できる。今でこそ、巷にはイスラームに関する入門書が溢れているが、大型書店に行かずともこのような知的好奇心をくすぐる書物が手に取って読めるというのは重要なことである。少なくとも、私のような迷える若者が余計な入学金を払わずに済むという経済効果はあった。

一般書店でも手に入るだけあって、井筒の著作は日本語が読みやすく、常体・敬体の別を問わず、文章に独特な〈読ませる力〉がある。哲学や宗教の難しい概念を扱いながらも、それによって読者を拒絶するのではなく、かといって分かり易さばかりを追求して内容まで水で薄めてしまうのでもない。読者や聴衆に未知の世界への扉を少しだけ開いて見せ、向こうにある魅惑の世界をチラ見せしながら少しずつ奥へ奥へと足を踏み込ませる。時折、何の説明もなく「アラヤ識」などという仏教用語が出てきたりして、ところどころ置き去りにされそうになるのだが、それがまた好奇心に火を付ける。恐らくは書いている本人も探究の途上にあるのだろう、その議論はスリリングで、読んでるほうも一緒に考えている気になり、どんどん引き込まれていくのである。そうかといって、怪しい自己啓発セミナーなどと違い、版元は岩波書店や中央公論社だから、当時の私のような学生が騙されて帰ってくる(or帰ってこなくなる)心配も、多分ない。

入口だけでなく、研究を始めてからも、井筒の著作に世話になることが多い。特に、独力で哲学・神学のテクストを読む上で、井筒の著作に散りばめられたアラビア語の哲学・神学用語の説得力ある説明がとても役に立った。先にあげた文庫本と新書本からだけでも、māhīyah(本質)、huwīyah(これであること)、ḥaqq(真実在、神)、ṭabī‘ah(本性)、ta‘ṭīl(神から本当に属するものを奪い取ってしまうこと)、qadīm(永遠、無始の過去からあること)、jawhar(実体)、‘araḍ(偶有)、maḥall(基体)など、原典テクストを読む前に井筒から教わった術語は少なくない。そしてその多くが、実際にテクストを読む上で、他の研究者が提示する訳語よりもしっくりくるのである。彼は『意味の構造:コーランにおける宗教道徳概念の分析』においてこのように言っている:

外国語を学習したり外国語の本を読んだりしていて、知らない言葉にぶつかると、我々はすぐ辞書を引く、ドイツ語のGatteは日本語の「夫」、Gattinは「妻」、といった具合に。それで意味がわかった、と安心してしまう。意味を知るための、それがいちばん手っとり早いやり方だ。確かにそうに違いないし、それが悪いというわけではない。ただそれだけで安心してしまうと、例えばGatteと「夫」との間の重大な意味のずれを簡単に無視してしまって、結局、序章で詳しく述べたような誤読の陥穽に落ち込んでしまう危険があるということだ。(『意味の構造』(井筒俊彦全集第十一巻)慶應義塾大学出版会、2015年、p. 32、下線部は原文では傍点)

外国文学を研究する人には当たり前のことを言っているように見えるかも知れないが、私の経験においても、辞書に列記された訳語の中から、意味が通るものを選んで事足れりとする人は意外と多い。だがそれは自分の理解の及ぶ範囲内で解釈しているに過ぎない。いやしくも過去のある時代において知性の頂点にあった思想家たちの著作を読むのであるから、自分の理解を超えた内容が記されているはずだと思ってかからなければ、本当の意味で他者の思想に触れることはできないだろう。井筒の提示する訳語には、数多くの用例や語源からその語の根源的な意味合いを把握し、語義と用法の両方にそぐうような訳語を探し出し、ときには造語するという苦心が見られる。その例の一つが、ḥaqīqahの訳語としての「リアリティー」である。アラビア語の術語の訳語に敢えてカタカナ英語を使うので一見すると奇妙で、井筒に特徴的な訳語の一つである。普通なら「真理」とか「真実」とか訳せばよく、実際井筒もそう訳している箇所もあるのだが、ḥaqīqahは日常語としては「現実」や「実際」といった意味でも用いられるように、現象の奥に隠れた「真理」を指すのみならず、ありありと実在しているもの(存在)やその実在性を指す場合もあるので、訳し分けが必要である。しかしそうするとḥaqīqahという語としての統一性が損なわれる。どちらにも使える訳語としての「リアリティー」は便利で、私自身も使いたくなることがしばしばある。

さて、「アジア研究この一冊」という記事の性格上、どれか一冊を取り上げるべきなのだが、現在、井筒俊彦の著作は、未発表作品も含めて『井筒俊彦全集』(全12巻+別巻、慶応義塾大学出版会、2013-2016年)で読めるようになっている。同時に、岩波文庫にも2019年に3タイトル(『コスモスとアンチコスモス』、『意味の深みへ』、『神秘哲学』)が追加され、『イスラーム思想史』もまだ中公文庫BIBLIOで手に入る。しばらく入手困難になっていた名著『『コーラン』を読む』(岩波セミナーブックス、1983年)も、2013年に岩波現代文庫となって手軽に読めるようになった。私が上に述べたような特徴はほとんど全ての著作に共通しているから、近所の書店に行って手に入るものであればどれから読んでも良い。内容は多岐にわたるから自分の興味に関係ありそうなものから読むのもありである。文章構成力の妙を味わうなら、ストイックな文体の『イスラーム思想史』が白眉である。思想史的脈絡の記述と伝記情報とキーとなる概念の説明をこうも流麗な筆致でつなぎ合わせて高度かつコンパクトな読み物に仕上げている書物は他に思い浮かばない。まさに思想史叙述の傑作のお手本である。内容的にもイスラーム思想を学ぶ学生には必携の書で、詳細な注がそれ自体で文献案内になっているのもありがたい。イスラームについての入門書には『イスラーム文化:その根柢にあるもの』(岩波文庫、1991年)がある。『イスラーム生誕』(中公文庫BIBLIO、2003年)には預言者ムハンマドの伝記が綴られている。コーランを読みたいと思ったらそのものずばりのタイトル『『コーラン』を読む』。井筒訳『コーラン』(全3巻、岩波文庫、1957-58年)とあわせて読むとよい。イスラーム哲学や神学についてより詳しく知りたくなったら上述の『イスラーム思想史』、イスラーム神秘主義哲学については『イスラーム哲学の原像』もお薦めである。現代思想方面からアプローチするなら、私が最初に手に取った『意味の深みへ』、2019年の岩波文庫版には雑誌『思想』に掲載されていたデリダの書簡で、井筒が丸山圭三郎に命じて和訳させたことで有名な「〈解体構築〉DÉCONSTRUCTIONとは何か」も収録されている。インドや中国の思想との比較なら『イスラーム哲学の原像』や『意識と本質』。後者にはユダヤ神秘主義の「セフィーロート」についての詳しい記述もある。初めからゴールを知ってから入信したいという人には、絶筆となった『意識の形而上学』(1993年)、これも中公文庫(2001年)で読める。『大乗起信論』論で終わってしまい、イスラームはほとんど出てこないが、私のうろ覚えからくる思い込みによれば、井筒はここで待望のスフラワルディーについて論じる予定だったのではなかろうか。

それにしても文庫本と新書本だけでこれだけのものが読めるということには改めて驚かされる。井筒が日本語で書いた啓蒙的な文章の多くは、アヴィセンナ、イブン・アラビー、アイヌ・ル・クザート、フルーフィーヤ、『バガヴァット・ギーター』、シャンカラ『不二一元論』、空海・・・と様々な思想の世界を渉猟しつつも、それ自体を解説することを目的としているというより、井筒自身のより大きな思想的課題の一環として検討されているように見える。その意味では、アカデミックな立場から見て多少の誤解や間違いがあっても、あまり重要ではない。古今東西の思想潮流を検討しながら、著者はどのような思想的高みへ読者を連れて行ってくれるのか、知らず知らずの内にそんな期待を起こさせることが、彼の〈読ませる力〉の秘密なのだろう。最近、そのような書物は少ないように思う。

最後に一つ注意点がある。岩波や中公だから騙されなくて安心だと先に書いたが、間違いである。井筒節に誘われてイスラーム思想にのめり込み、帰ってこない人は少なからずいるが、自覚症状がないだけである。この文章を書いて気づいた次第である。

2021年9月14日