生きている水滸伝 ──変化しつづける伝統

特任研究員 荒木達雄

子どものころから集中力が乏しく、落ち着きがないと言われつづけてきた。

三つ子の魂百までとはよく言ったもので、根本的なところはいくつになっても変わらぬようです。あちらかと思えばまたこちら、目移りばかりしとどまるところがない。特任研究員として奉職していながら、「ご専門はなんですか」と問われるのが一番つらい。

学生時代の指導教員には常々「誰と言えば何々」と言われるような看板を持てと言われていました。あえて逆らったつもりはないのですが、結果としてまるで反対のことをやっています。このたび、自身の研究を紹介するような短文をというリクエストでこの駄文をものすこととなったので、この機会に振り返ってみると、私は自分の専門と称するものを何度も変えています。

「中国文学」→「中国明清白話小説」→「中国明清白話文学」→「中国近世文学」→「中国近世民間文学」→「中国明代通俗文藝」(←イマココ)

たいして変わらないじゃないかと思われるかもしれませんが、名乗りがころころ変わるということは自己認識の不安定さの表れであり、「ご専門はなんですか」というごく基本的な問いに苦しむ所以でもあります。

とはいえ、これまでの学位論文はすべて中国明代の小説「水滸伝」を題目としてきました。とりわけ、いまわたしたちが見ている「水滸伝」は、どのような時代に、どのような環境にある人が、どのような材料を使い、どのような読者を想定し、どのような計画のもとに仕上げたものなのか…が興味の中心でした。それについては自分なりの見解を得られたようには思います。

しかしその一方で、調べれば調べるほど「水滸伝」の全体像からは離れていくような気がしてならなかったのも事実です。

というのも、よく知られているようにいまわたしたちが「水滸伝」と呼んでいるものは、それまでに無数に存在したさまざまな「水滸伝」(「水滸伝」と呼ばれていなかった材料も多数あるのですが、便宜的にすべて「水滸伝」と呼んでおきます)を取捨選択し、編集を加えて作り上げられたもの、いわば「水滸伝」の大河のなかにそびえるひとつの小島です(とはいえ、その小島の完成度がきわめて高く、書物として広く流通した結果、「水滸伝といえばこれ」という代表的存在になったのですが)。この小島の成り立ちを調べることは、同時多発的に常ならぬ変化をつづける「水滸伝」物語群のうちの一瞬の切り取りを求めているにすぎないことになります(大急ぎで注釈。一瞬の切り取りといってもそこには無数の要素が複雑にからみあっており、学者が一生をかけて追及するに足るテーマで、この一点に力を注ぎ、隅々まで調べつくした研究にはすばらしいものが多々あります。一瞬云々といっても決してその価値を貶める謂いではありません)。

こうなってくると、冒頭申しましたようにあちらもこちらも気になる私としては、「一瞬の切り取り」として結実した「水滸伝」以外のいろいろな「水滸伝」がどんなものだったのかが気になってきてしまいます。「水滸伝」の大河には数えきれないほどの伝承、語り物、演劇、読み物などが流れていたはずなのですが、そのほとんどは文字に記録されることもなく、仮に記録されても流通することなく消えていってしまったと思われます。現在まで残っている「水滸伝」に関係のある伝承、語り物、演劇、読み物は天文学的な確率で奇跡的に残ったものといってよいでしょう。

そのような、消えてしまったものを、しかも音声や演技など痕跡のきわめて残りにくいものを探すことなどできるのでしょうか。詳しいことは省略しますが、方法はまったくないこともないのです(詳しい方法は語り物、演劇、民間伝承などの研究者の先生方の専著をお読みください)。そこで私は博士課程に進学して以降、「消えてしまった水滸伝」を追い求め、復元しようと試みることになりました。

「消えてしまった水滸伝」には歌、語り物、演劇など芸能の形をとっていたものが数多くあったと考えられます。こうした民間の芸能は、仮に同じ人が同じ演目を演じたとしても、演じる時、所、相手などの諸要素によって演じ方も、内容も常に変化します。まったく同じものはおそらく二度とは演じられません。現代でもライブは生き物だとよく言われます。2daysでおなじセットリストのライブがあったとして、1日目と2日目は同じライブなのか。100人中100人が、違うと言うのではないでしょうか。歌い方も違うでしょうし、途中のトークの口調や内容も変わるでしょう。演者自身の体調や気分も、観客の盛り上がり方も、当日の天気や気温も、とにかくなにもかも違います。

加えて、むかしからの小さなコミュニティで行われる芸能は、特に観衆・聴衆の反応に敏感です。観衆・聴衆の反応を見て、その場で話の内容をより受けるように変えてしまうこともあったようです。演劇などのように多数の人が参加する芸能では即興で変えるというのはなかなか難しいでしょうが、その時代、地域、身分の人々の趣向に合わせて筋書きもセリフも変化していたであろうことは想像に難くありません。このあたりが文字によって固定された書物とは大きく違うところです。いったん文字になった「水滸伝」はひとつの固定した完成形式がはっきり示されたことになり、読む相手によっていちいちころころ変わったりはしません(長いスパンでは、編集者の意向や読者の需要に応じて変化はしますが)。

私もこれまであちこちで講師として授業をさせていただく機会を得てきましたが、同じ講義名で、同じテーマで、同じ資料を使っていてもまったく同じ授業は二回とできません。その日、その時、その場所のその人たちの反応を見て、態度も、口調も、説明方法も変わってきます。目の前にいる人たちが聞いてくれるよう、わかってくれるよう、それこそおだてたりおもねったりしますし、必要があれば軽い嘘や作り話も辞さない。

すべての要素のうえにその場限りのライブを作り上げるという雰囲気は現在でも寄席へ行くと近いものを味わえるのではないでしょうか。今日は「井戸の茶碗」を聞いた、もうどんな話かはわかったからもう「井戸の茶碗」は聞かなくてもいいや、とはあまり考えないのではないでしょうか。大事なのはあらすじではなく、ほかのところにあるからでしょう。むしろ、同じ噺をほかの人が演じたらどうなるのだろう、聞いてみたいという方向に興味が向くのではないでしょうか。コラムニストの堀井憲一郎さんが、聴衆は落語の一部だ、寄席に入った以上は作品の一部であり、傍観者になりきることはむずかしいという趣旨のことを書かれていました(寄席の一部にいながら傍観者然とメモをとっている評論家は実はたいへん失礼な存在なのだ、とも)。たしかに観客の態度や声、物音に反応したり、うまく利用して噺をすすめたりというエピソードもよく耳にするところです。さらに、いまの噺家さんはそんなことはしないでしょうが、むかしの語り物芸人は、聴衆の求めるものを察知し、登場人物のなまえも、出身地も、性格も、話のオチすらも臨機応変融通無碍に変えてしまうことができたようです。

余談になりますが、こんなことを考えていると、私は政治家がしょっちゅういわゆる失言を繰り返す理由がなんとなくわかる気がします。「その場限り」のライブの感覚になり、とにかく目の前の人が喜ぶように、とにかく今日この場が盛り上がるようにと、無意識に動いてしまうのでしょう。ところが、その映像や音声は、その場の雰囲気や価値観を共有しない人々にも届くのだということを忘れてしまっている。

「水滸伝」の通俗芸能もきっとそのようなものであったのでしょう。私は博士課程の数年間、この「ライブ」がどんなものであったのかをいろいろな断片的な資料から探っていました。どのライブもその瞬間の「水滸伝」であり、その場にいる人にとってはもっともおもしろく、理想的な「水滸伝」であったはずです。その背後にはまた、その時代、その地域、その階層の人々の置かれた状況、見ていた理想、抱く感情などがあるはずです。そしてそうした無数のライブのうち、どのような種類のものが、私たちの知る書物として完成した「水滸伝」に採用されたのかということもおぼろげながら見えてきました。

ただ、一方で、どうしても自分はそのライブに参戦することはできない。ライブレポートはそのライブに参加していた人にとっては当日の興奮を呼び覚ますよすがですが、参加していなかった人にとっては単なる記録です。同じものであるのに、場を共有したかしなかったかで受ける印象はずいぶんと違います。そんなもどかしさがありました。

私は2013年夏に台湾へ渡り、2年半ほどあちらの研究機関でじっくり勉強をさせてもらいました。この期間にもかつての「水滸伝」芸能の復元(というとなんだか格好よいのですが、どちらかというと「妄想」に近いかもしれない)作業はすすめて、博士学位論文にもその一部を盛り込むことができました。

2016年春、研究期間が終了した私は台湾に残る道を選びました。最初の仕事場となったのが台南でした。

台湾の南部は本省人と呼ばれる、比較的早い時期に台湾に定住した大陸系漢人が多く、大陸、特に福建や広東と通じる伝統的な漢人文化が多く伝わっています。そこで出会ったのが「宋江陣」です。

宋江陣とは、武芸であると同時に神さまに奉納する舞でもあります。現在では田府元帥(田都元帥、田島元帥などいくつか異称あり)という神さまの廟のお祭りのときに演武の形式で行われるのが普通です。このとき武芸を演じる人々に「水滸伝」の梁山泊の英雄たちを重ね合わせ、梁山泊の英雄たちの武器をもち、武芸や陣形を披露するのです。これはまさにその場にいるものしか味わえない「水滸伝」のライブではないかと思いました。

これをはじめて見たのは高雄郊外の内門という場所でした。ここでは宋江陣を村おこしのためのイベント化しており、場内実況放送がつき、大学のサークルによる創作宋江陣が披露されるなど、文化祭的な要素が強いものでした。いまの日本の有名な夏祭りのようなものを想像していただければ近いかと思います。古くからの由来も伝承もあるけれど、現代の人が楽しめるよう、経済効果があるようにアレンジされたイベントです。

それでは、こうしたイベント化されていない宋江陣はないのかと思い、台湾で手に入る書籍や論文を集めてみました。そうすると、宋江陣ゆかりの田府元帥(など)を祀る廟が台南、高雄地域に思った以上に数多く残っていることがわかりました。しかし下調べだけではこれらの廟がすべて宋江陣を保存しているのか、演武を奉納する祭りを継続しているのかまではわかりませんでした。これはもう実際に行って見てみるしかありません。

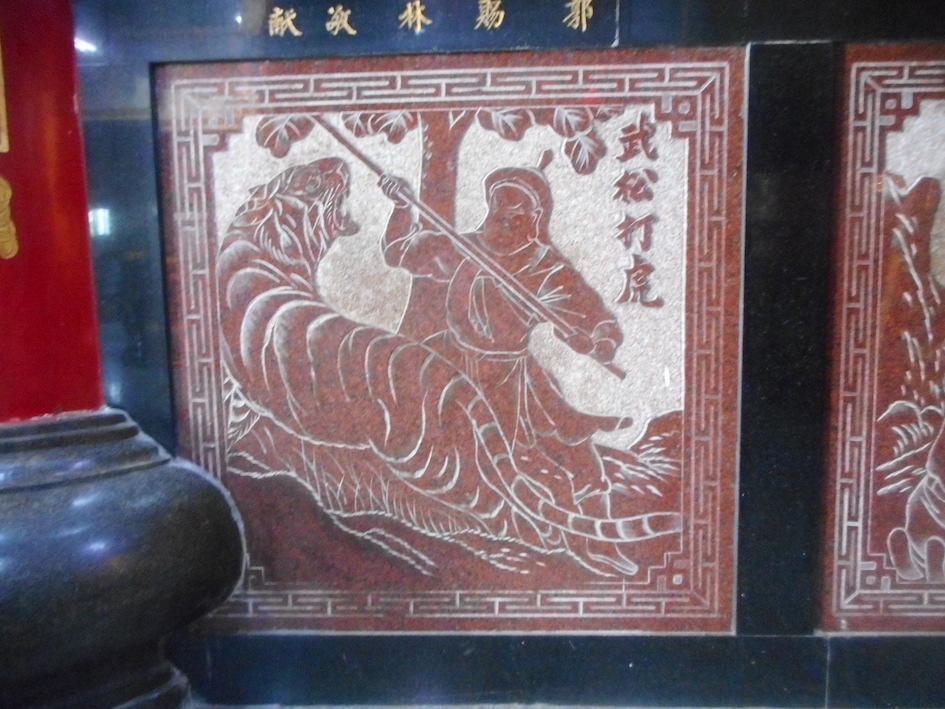

2019年の春、私はその時すでに台湾中部の新竹へ仕事の場をうつしていましたが、運よく3連休を作ることができたので、南部へ行き、レンタカーで田府元帥ゆかりの廟三十数か所を巡る旅を計画しました。これは実に楽しい旅でした。ある廟では、宋江陣について質問してくる奇妙な外国人に同情してくれたのか、いまはお祭りの時期ではないが、定期的にやっている宋江陣の練習会があるといって時間と場所を教えてくれ、また別の廟では以前のお祭りのビデオ(インターネット上の動画でしたが)を見せてくれました。田府元帥の廟をなかなか見つけられなかった(実際とてもわかりにくい場所にあることが多いのです)ところで道案内してくれた人もいましたし、氏子(という言い方が適切かどうかはわかりません)さんたちの作成するパンフレットを無料でわけてくれた廟もありました。観光客をひきつけるためか、水滸伝の人物の壁画を備え付けていた廟もあり、そこでは私もいち水滸伝ファンと化し、英雄全員の写真をとりまくったものです。

一方で、すっかりすたれてしまった廟もありました。人気もなく、戸の隙間からのぞきこむとたしかに宋江陣の神さまの像が奥のほうに安置されている、そんなところです。

伝承というのは生き物です。高雄内門の宋江陣や、水滸伝百八人の壁画を新たに作った廟のように、現代化されたもの、あとから「みんながよく知っているあの水滸伝」によって上書きされたものも多々あります。こうして廟を巡っているだけで、「水滸伝に関わる伝承の研究」になるとは考えていません。この時点ではただの趣味です。

2019年夏、私は急遽日本へ戻り、U-PARLの特任研究員となりました。この時提出した研究テーマが「台湾に残る水滸伝の伝承」でした。あの時レンタカーを乗り回して作った廟の地図をもとに、今度は本格的に取材をしよう、お祭りの責任者に伝承についてインタビューしたり、廟に残る石碑などをきちんと読んだり、その時代の史資料などを集めたりすれば、むかしの伝承がどうであったか、その後どのように変わってきたのかがおぼろげにでも見えるのではないか。「水滸伝になれなかった水滸伝」の変容の歴史を垣間見ることができるのではないかと思ったのです。もちろん、宋江陣の演武自体にも過去の伝承が残っているでしょうから、録画もしたい、録音も写真撮影もしたい。むかしの台湾の漢人社会について知るなにかのきっかけにもあるかもしれない。そんなことを考えていました。

ただ、この構想には大きな懸念があります。取材をし、ビデオをとり、記録をつける…これは宋江陣を部外者、傍観者として客観的に見ようとする態度です。すべての人が当事者となるべきお祭りにそんな異質な分子がいてよいのか。それ以上に、ライブの空気に溶け込むことを拒絶するような見方を私自身が冷静に受け入れられるのか、ついうっかりライブにのめりこんでしまうのではないか、それでは研究にはなるまい、でもそれはそれで楽しいからいいのかもしれない・・・と、1年半以上台湾へ行けないままに妄想をつづけています。(了)

2021.7.5