ハンコにはなぜか変な文字を使う。実印には特に訳の分からない、曲がりくねったとても読めない字体の漢字を使うことが多い。なぜそんな奇妙な風習がまかり通っているのか、それを解き明かそうというのが今回のエッセイの目的である。

私は漢字の歴史、特に戦国時代から前漢時代にかけて、西暦で言うと大体紀元前5世紀から紀元前後までの漢字の歴史を研究テーマの一つとしている。紀元前221年、戦国時代を統一した秦の始皇帝による文字統一を挟み約500年間、漢字の姿がもっとも劇的に変動した時代である。その変容の諸相が、出土資料の増加により、徐々に明らかになりつつあるのだ。漢字を専攻する者にとってこれほどエキサイティングな時代はない。

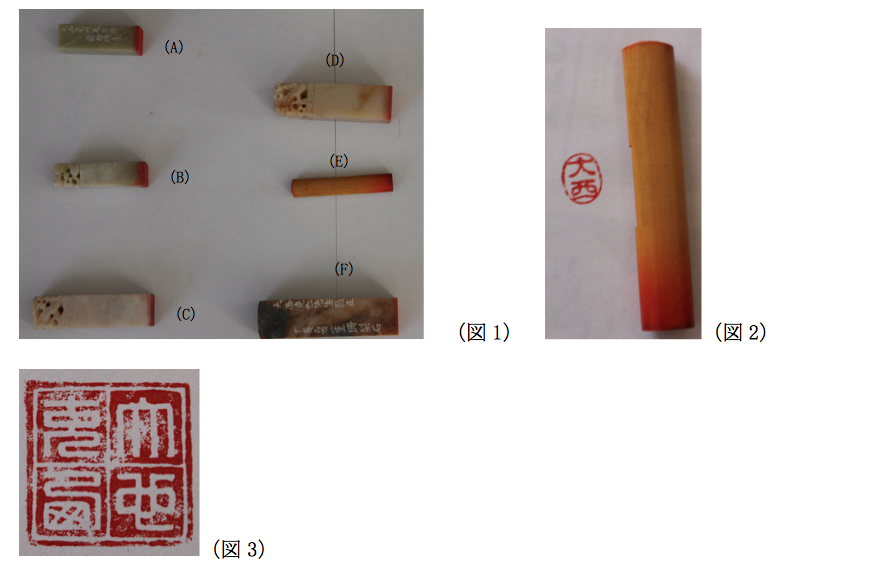

漢字好きの常、かどうかは定かではないが、私は一時期自分のハンコのコレクションに嵌った。その一部をまず見て頂こう(図1)。安全のため、実印は除外してある。

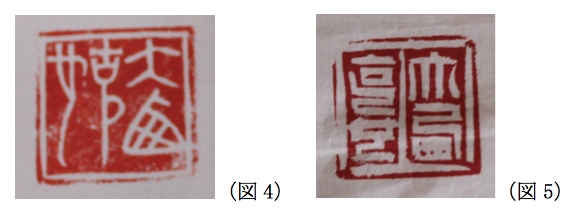

図1の(E)は普段使っている三文判(図2)、300円くらいで買ったもので、印面もどう見ても安っぽい。それに比べて(D)はどうだろうか。龍の彫り物をあしらった玉印という材質だけでなく、印面もなかなか凝っている(図3)。使っている文字は篆書という書体で、秦漢時代以来ハンコに使われ続けてきた。この書体で書くと何となく恰好がつく。持ち主が偉くなくても偉そうに見える。文字が白抜きになっているが、これを陰文という。白抜きでない普通の字は陽文である。次に文字の配置が通常と異なっており、右上の「大」から左下の「西」に行き、真上の「克」に上って、最後に右下の「也」に行くというように交差している。さらにそれぞれの文字が線で区切られている。田のように見えることから「田字格」という。これは秦の印鑑の特徴で、秦印風に作ってもらったのである。実はこれを実印にしたかったのだが、残念ながら役所で却下されてしまった。理由を尋ねると、文字の配置が通常と異なり、読みにくいからだという。そもそも実印には普通に読めない篆書の使用を認めながら(印鑑の篆書は普通の篆書に比べ、かなり読みにくい)、文字の配置が異なるくらいで却下するとは冗談ではないと思ったが、すごすごと引き下がった。私は今でも気が弱いが、20代の頃はそれに輪をかけて気が弱く、苦情の一言も言えなかったのは今思い出しても悔しい。ちなみに昔読んだ占いの本で、印鑑の文字を線で区切るのは不吉だと書いてあったのを覚えている。そんなことを言えば「田字格」を習わしとした秦の人は皆不幸だったはずである。序に余計なことを書くと、筆画による姓名判断も如何なものかと思う。漢字の筆画などを細かく数えだしたのは、文字を筆画順に配列する辞書ができた金代以降のことではないかと思われるし、筆画数も書きかたによって多少増減する。漢字の筆画を固有のものと捉えるのは、ひょっとしたら現代の日本人の幻想なのではないかと疑っている。字典によって運命が左右されるわけでもなかろう。

さてここでお宝を二つ。図1の(F)は北京大学の考古学科の教員をしている友人が来日の記念に作ってくれたもの(図4)。秦以前の戦国時代風の文字を使って、なかなかしゃれている。(A)は孫慰祖という人が彫ってくれたもの(図5)。この人は上海博物館の研究員で、古印の研究者として知られているが、著名な篆刻家でもある。中国の別の博物館に勤務していた友人が、日本に来る際に頼んでくれたものである。10年以上前だろうか。その彼は、「孫慰祖さんは有名になってしまって、一つ彫ってくれともう気軽に頼めなくなってしまった」と言っていた。真ん中に立て線が入っているのはやはり秦印風だが、骨太なのは漢を意識したとも言える。

私のハンコを見てもらったのは、書体とそれが使われる場との間には一定の関係があることを言いたかったからである。それは何もハンコだけの話ではない。東京大学の中にもそのような事例は幾つも見つけることができる。図6は三四郎池の北側にそびえる帝国大学総長で文部大臣も務めた濱尾新(1849~1925)の銅像(1932年)である。

実に堂々とした篆書で、「濱尾新先生像」と書かれている。ハンコの篆書は、同じ篆書と言ってもちょっと崩れた篆書を使うことが多いのだが、こちらは正真正銘の篆書である。東大には銅像が多い。文学部の同僚で文化資源学の木下直之さんが編集した『東京大学コレクションⅧ 博士の肖像 人はなぜ肖像を残すのか』(東京大学総合研究博物館、1998年10月)をガイドに銅像の文字めぐりをやろうと思いたったが、時間がなくて正門周辺をうろついただけである。

図7は正門脇の古市公威(1854~1934)像(1937年)で、工科大学校の初代校長を務めた人物ある。これはちょっと奇妙で、名前を表す銘板がない。この銅像には別に銘板があり(図8)、1937年4月付で本人の功績を称えた文章が鋳込まれている。普通の楷書である。碑文などは題名だけを篆書で書き、本文は楷書で書くのが一般的だ。この銘板は、銅像向かって右側に特別に作られた空間に設置されているが、全景(図9)を見ると左側が欠けているのがわかる。左右非対称というのは不自然で、ここの別の銘板があったのかもしれない。

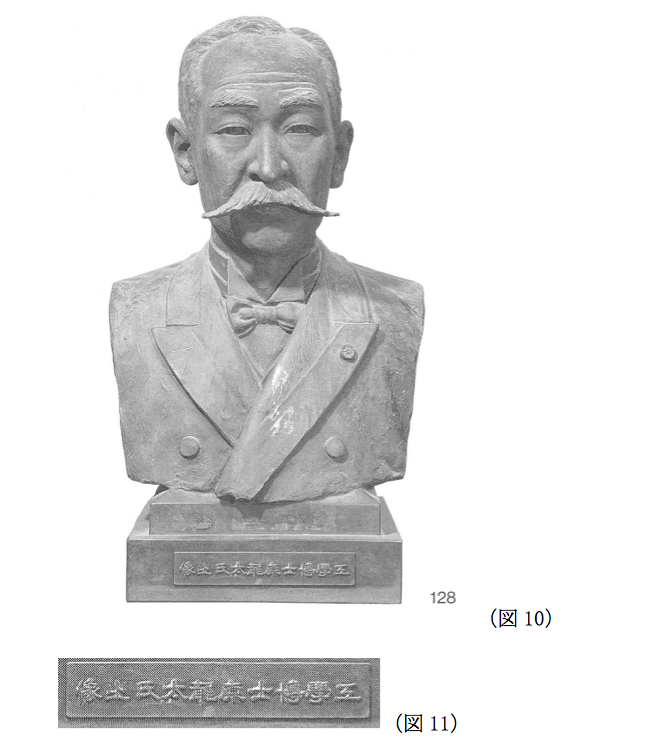

次に木下さんの『博士の肖像』(P.128)から原龍太(1854~1912)像(1914年)を挙げる(図10、図11)。工科大学土木工学科教授を務めた人物である。これは小篆ではなくて、隷書系の八分という書体を用いている。小篆が秦から前漢時代の格式の高い書体であるとするなら、八分は後漢時代の碑文によく使われた装飾的書体で、こんなところにもその伝統が生きている。縦長の楷書と異なり、ほぼ方形の結構を持ち、終筆を抜き放つ波磔の筆法に独特の美しさがある。ちなみに『博士の肖像』収録像の台座の額が確認できるものは9体、うち8体が篆書、残る1体が隷書であった。戦前の博士の権威を象徴しているともいえる。なお『博士の肖像』に収められている肖像の目録と解説は、東京大学総合研究博物館のウェブサイトで閲覧できる。

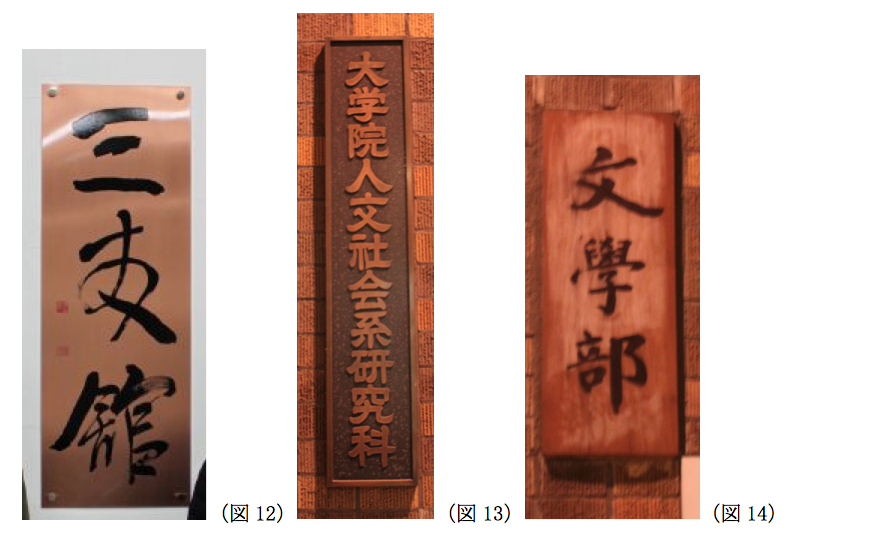

図12は文学部・三友館のプレートである。揮毫してくださったのは書家で出土資料による中国書道史研究者として知られる跡見女子大学教授の横田恭三(閑雲)先生である。行書で書かれているが、行書の表札というのはちょっと珍しいかもしれない。行書は後漢の終わりころに編み出された筆法である。当時は隷書を崩した草書がすでに行われていたが、これはいわば着流しで、相手に対する敬意を表すことができない。そこで崩し方に工夫を凝らしたよそ行きの書体として行書が生まれたのである。楷書は筆画を崩さずさらにきちんと書いた行書と言える。私たちは楷書を崩したのが行書だと思っているが、歴史的にはその逆で、行書から楷書が生まれたのである。文学部の三友館は、2010年1月に開設された学生の勉学・談論のための施設である。横田先生は、そのため格式ばった篆書や隷書を使わず、あえて行書で書いくださったと伺っている。ちなみに文学部の玄関(法文二号館アーケード下)にある2つの表札は、「人文社会系研究科」は隷書風(図13)、「文学部」は手書きの楷書である(図14)。

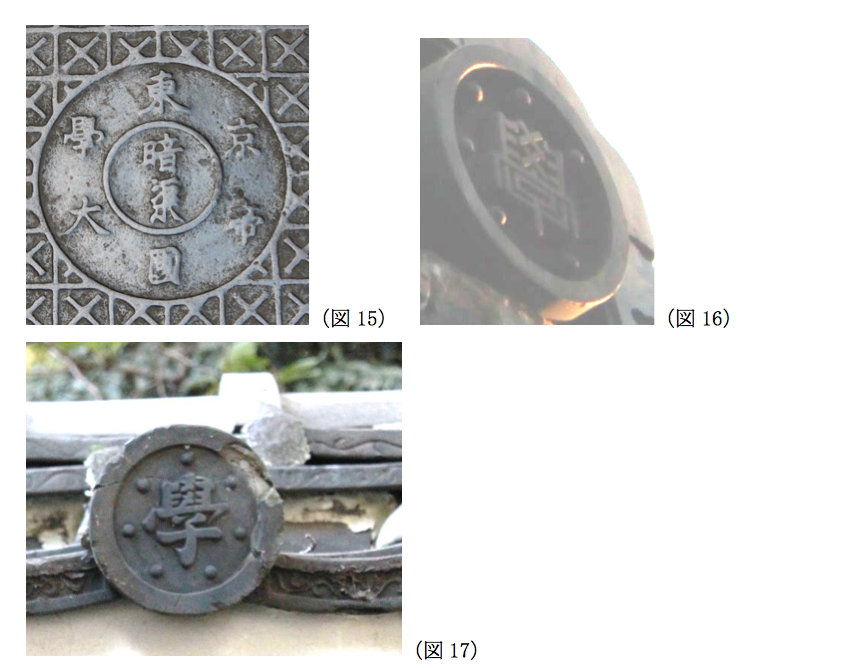

銅像や表札は仰ぎ見るものだが、一転視線を真下に向けると図15が目に入る。「東京帝國大學」「暗渠」都合8字が鋳込まれたこの物体は、言わずと知れたマンホールである。今年は戦後70年、当然それ以上の長い年月を幾多の人々に踏みつけられ、現在まで耐え続けてきた健気な文字である。書体は現代の日常書体の楷書で、権威ある東京帝国大学とはいえ、さすがにマンホールに篆書や隷書を使うのは憚ったのであろう。

今度はまた上を向いて、東大の象徴、赤門の鬼瓦(図16)を見てみよう。紋所に「學」が篆書で記されている。その一方で脇の塀の軒瓦は楷書体の「學」である(図17)。同じ赤門でも位置の高さによって書体が使い分けられている。それに気づいた時、昔の東大の人は偉いと思った。赤門は本来加賀藩第13代藩主前田斉泰の正室・溶姫の御殿の正門であるから、これらの「學」は前田家時代のものではありえない。何時ごろから「學」がつけられたのかは定かでないようだが、細谷恵子・谷本宗生「本郷キャンパス史の探訪:育徳園丘上の碑と赤門鬼瓦の「學」に関して」(『東京大学史資料室ニュース』第36号、2006年3月)によると、明治36年以前には既に用いられていたようである。次回の赤門改修はいつになるかしらないが、まかり間違っても鬼瓦に常用漢字の「学」を楷書で付けるのは止めて欲しい。

大学の中を歩いていて思うのだが、東大には気の利いた表札がない。そもそも正門に「東京大学」という表札がかかっていない。大体手書きの楷書、または印刷書体のプレートで、銅像などで見てきたようないわゆる格式の高い書体が、建物と一体化した形では存在しないのである。史料編纂所の入り口の写真を見てみよう(図18)。いかにも取ってつけたという感じがする。それでも木の表札に手書きで趣がある。しかし本部棟や第二本部棟などは壁面に文字盤を直接取り付けており、何の風格も感じられない。第二本部棟に至っては、あろうことかアラビア数字の「2」を使っている(図19)。もし漢字の格式によってランクを付けるなら、一番偉いのは博士で、本部棟はマンホールと同格である。大学というのはそんなところかもしれない。

さて話をハンコに戻そう。ハンコは殷の時代からあると言われ、一応殷墟から出土したというハンコもいくつかあるのだが、あまりにも数が少なく、具体的な用途などはよくわからない。中国でハンコが普通に使われるようになるのは戦国時代といわれる。前5世紀から前3世紀頃である。ハンコが普及したのは、戦国中期以降各国で文書による行政の仕組みが整備されていったことが原因と考えられる。「封印」という言葉から分かるように、文書の機密保持のためである。但し当時は竹の札、竹簡で文書を作成したから、文書に直接押印したわけではない。文書をファイルにしてひもで縛り、結び目に枠をあてがって粘土を入れ、そこに押印したのである(図20)。これは漢代初期の諸侯の墓葬から出土した、副葬品を入れたバスケットの封印である。(傅擧有、陳松長『馬王堆漢墓文物』P.39、湖南出版社、1992年)。戦国時代以降、文書行政の普及に伴い多くの役所や役人がハンコを持つようになった。現在のように紙に押すことが一般的になるのは、南北朝(5世紀~6世紀頃)以後のことと考えられている(曹錦炎『古代璽印』P.21、文物出版社、2002年)。

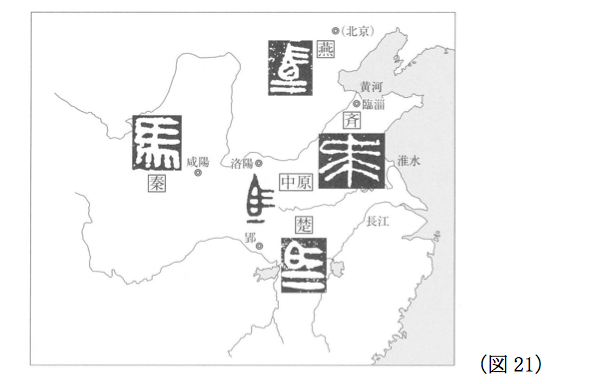

さて、戦国時代というのは、秦、燕、斉、韓、魏、趙、楚の7つの大国が覇権を争った時代で、中国に統一した字形や用法というものは存在せず、逆に言えば地方色豊かな文字文化が展開された時代であった。特に中原と呼ばれる当時の先進地域(韓、魏、趙)では、短時間に大量の文書を作る必要性から、略字が発達した。ハンコの発達はその流れに沿っているから、使われたのは略字、俗字である。各国のハンコに使われる「馬」という字を集め、地図に落としたのが次の図21である(大西克也、宮本徹『アジアと漢字文化』P.107、放送大学教育振興会、2009年)。

「馬」は本来象形文字で、最もその面影を宿す秦の「馬」では、右側に突き出た3本の横画は鬣の名残、下に突き出た5本の縦画は胴体と足と尻尾の名残である。これに対し中原の「馬」は下半身が省略され、頭部だけになっているのが目を引く。

ところが例外的に唯一、ハンコに俗字を使わなかった国があった。それが上で象形的な面影を持つと言った秦である。秦はもともと文化の遅れた国であった。強国へと変貌したのは、商鞅が変法を行い、富国強兵に邁進した戦国中期以降である。秦にしたところで、他国より遅れたにせよ、俗字が発展する。しかし秦ではハンコにはあえて行政の現場で使われる日常書体の隷書ではなく、古い篆書的な書体を使うことで権威付けを行ったのである。この感覚はほかの戦国諸国とは明らかに異なっている。他国でも儀礼的な書体はあったが、使用される範囲は、祭祀・儀礼の場など限定的であった。

文字文化に関して特殊な感覚を持った秦が天下を統一し、それを漢が継承したことで、秦の地域的な文化は汎中国的な特徴へと変貌し、周辺諸国へも輸出され、私たちの漢字文化の源流となったのである。古い文字に権威を認め、それを付与することでモノの権威を保証するという意識は明らかに戦国時代の秦に由来するものである。最後に秦または漢初のもとされる皇帝印(図22、東京国立博物館蔵、http://www.tnm.jp/modules/r_collection/index.php?controller=dtl&colid=TJ3061)、「終戦の詔勅」に押された「天皇御璽」(図23、国立公文書館、http://www.archives.go.jp/owning/popup/01.html)、東大総長の印(図24)をならべて、そのつながりを示しておこう。