イラン思想史×イスラーム地域研究情報資源学:二兎を追う者の方法叙説

特任助教 徳原靖浩

大学院生時代、「イラン思想史」を研究していると言うと、「大学にそんな講座はない」(≒就職できない)と言われたものだ。後に並行して始めた「イスラーム地域研究情報資源学」。これも自分で勝手に作った呼び名だ。そんな、ありもしないものを二つも掲げて、なんとか形にしようとしている。二兎を追う者、と言われるかもしれないが、頭に思い描くモデルは、中東研究と図書館情報学の二刀流で勝負する、欧米のMiddle East Librarianたち、あるいは、偉大な研究者であると同時に書誌学者でもあった、イランのI.アフシャール博士や、モンザヴィー兄弟のような学者たちの仕事だ。

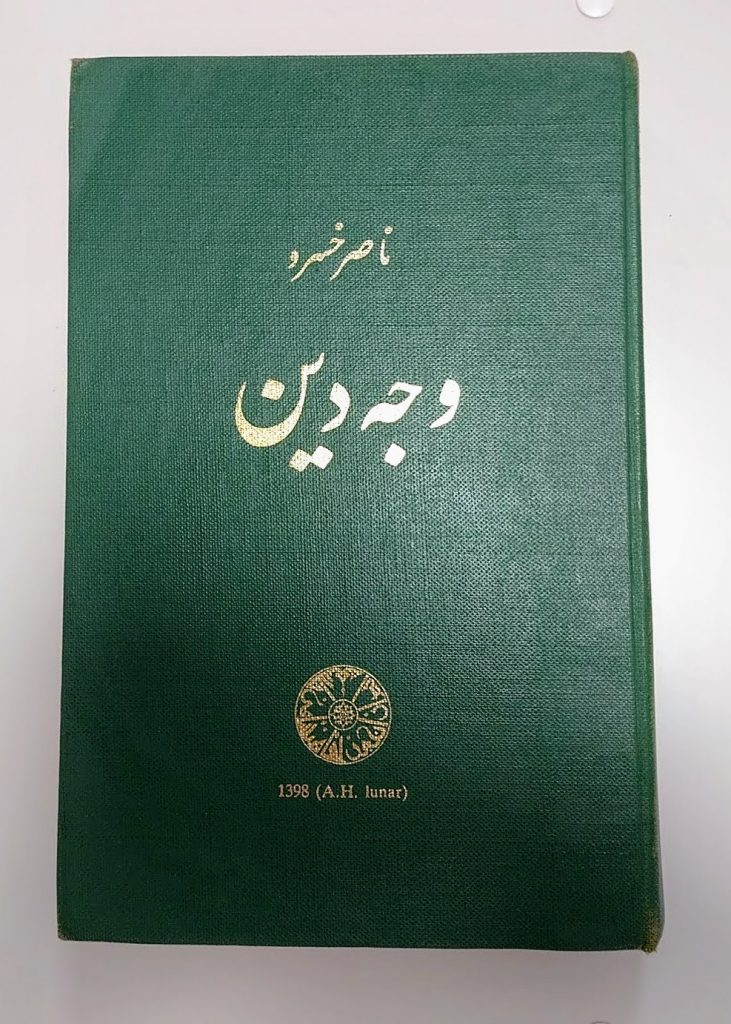

大学院に入ってまず取り掛かったのは、西暦11世紀に活動したペルシア詩人、ナーセル・ホスロウの著作をイランの思想史に位置づける作業だった。ペルシア文学史上、十指に数え入れられる優れた詩人として知られる人物には、当時、イスラームの多数派から異端視されていたイスマーイール派の宣伝員としての顔もあった。特に、彼の『宗教の顔Wajh-i dīn』という著作は、イスマーイール派に特徴的な、聖典の秘義的解釈学を前面に押し出して展開した傑作として知られる。

イスラームの聖典であるクルアーンの言葉は、預言者ムハンマドを介して神から人類に下された啓示であり、中には意味の曖昧な章句もあるが、基本的には字義どおりに解釈される。これに対し、中世のイスマーイール派は、クルアーンの言葉を曲解し、「礼拝」や「断食」といった宗教的義務を指示する語は別のものを意味しているとして、義務を義務でないかのように、また禁忌を禁忌でないかのように解釈し、ともすればイスラーム法自体を廃棄しようとする、信仰から逸脱した危険な集団だと、多数派からは思われてきた。

ところが、『宗教の顔』のテクストを丹念に読み込んでいくと、「しかめっ面の詩人」と呼ばれるこの著者の立場が、そのような過激な解釈とは対極の立場にあることが分かってくる。イスラーム世界の東の辺境にあって、土着の信仰や迷信が根付く異教的な精神風土の中で、「正しい宗教」を広めるべく著者が説くのは、聖典の解釈によって宗教的義務を軽視することではなく、むしろ遵守せよということであった。ナーセル・ホスロウにとって、秘義的解釈とは、字義どおりに受け取れば混乱を生じ、信仰に支障をきたしかねないクルアーンの言葉が、実は知性に適った完全なる教えであることを証明するための手段だったのである。

このような解釈は、定説とはむしろ反対の考えであるから、当然先行研究の議論には見られない。まして本文を読めばそのように書かれているわけでもないから、部分読みからは決してこのような認識に達することはない。先行研究や権威ある学者たちの説明を鵜呑みにせず、コツコツと自分で本文を読み、関係しそうな文献にあたりながら、納得いくまでその言わんとすることを考えた結果、得られるものである。大きなアハ体験を得たと同時に、思想史研究の王道は〈精読〉以外にないということを、身をもって感じた瞬間だった。これ以後、私は専門を「ペルシア文学」と称し、小説や評論なども含むペルシア語のテクストをもとに、イランのインテレクチュアル・ヒストリーを記述することを目標に研究を続けている。

『不思議の国のアリス』が白ウサギを追いかけて転がり込んだ先は、トランプカードの女王たちが支配する国であったが、私が追いかける二兎のもう一方――「イスラーム地域研究情報資源学」――を追って転がり込んだ図書館の世界は、カード目録から機械可読目録へと移行が進み、「デジタル」が支配的になっていく過渡期の、しかしこれもまた不思議の国であった。

大学院生時代に大学図書館で事務補佐員として始めた目録作成からこの道に入ったということもあり、私は特に情報資源組織、つまり目録や書誌や分類や索引といった、図書をいかに組織(整理)するかという方法に関心を注いできたが、これはある意味、精読とは対極にある行為だといえる。書架の本をいちいち手に取って中身を確認することなく、楽に資料を見つけられるようにする仕事だからだ。

しかし、正しい目録やメタデータを整備し、利用者に検索しやすいようにするという営為は、飽くまでも資料を読もうとする人たちが必要な本に巡り会うためのものでなくてはならない。その意味においては、精読の手助けになるものだ。ところが、いまや大学図書館の世界は本を読まずに済ませるための人間不可読装置を作る方向に向かっているように、私には見える。本を読まないロボットが大量にかき集めて吐き出す文献リストは、実際に読んだ人間が「まずこれを読め」と差し出す1冊に比して、なんと食指の動かない提案であることか。何千冊もの本を提示して、この中の1冊だけを読んでも無意味だ、と初学者に読む気を失わせるためにあるようなものだ。できるだけ本を読まずに済ませたい「学生」や「研究者」が、「ディスカバリー」サービスに頼って手っ取り早くウェブ上で全文検索できるものだけを使って論文を書き、読んでもいない文献を「参考文献」として挙げるということが、もはや普通のことになってきている。童謡「やぎさんゆうびん」のように、本文を読まずにメタ情報だけを循環させた結果行きつく先は、「学問」の名だけが実体のない幽霊のように浮遊する黄泉の国である。

本を読む行為には、ただひたすら読む以外の近道はない。しかし必要な本にたどり着くプロセスには近道がある。その近道を示せるのは、やはり本を読んだ人だけだ。そして近道を通りやすくするのがライブラリアンやカタロガーの仕事だと思う。今、人文学研究の世界でも本を読む時間がとれないという嘆きが聞こえている。人文学が「読み」の国であり続けるための一助となれるよう、私は今日も二兎を追いかける。

2021.7.20