U-PARL特任研究員 荒木 達雄

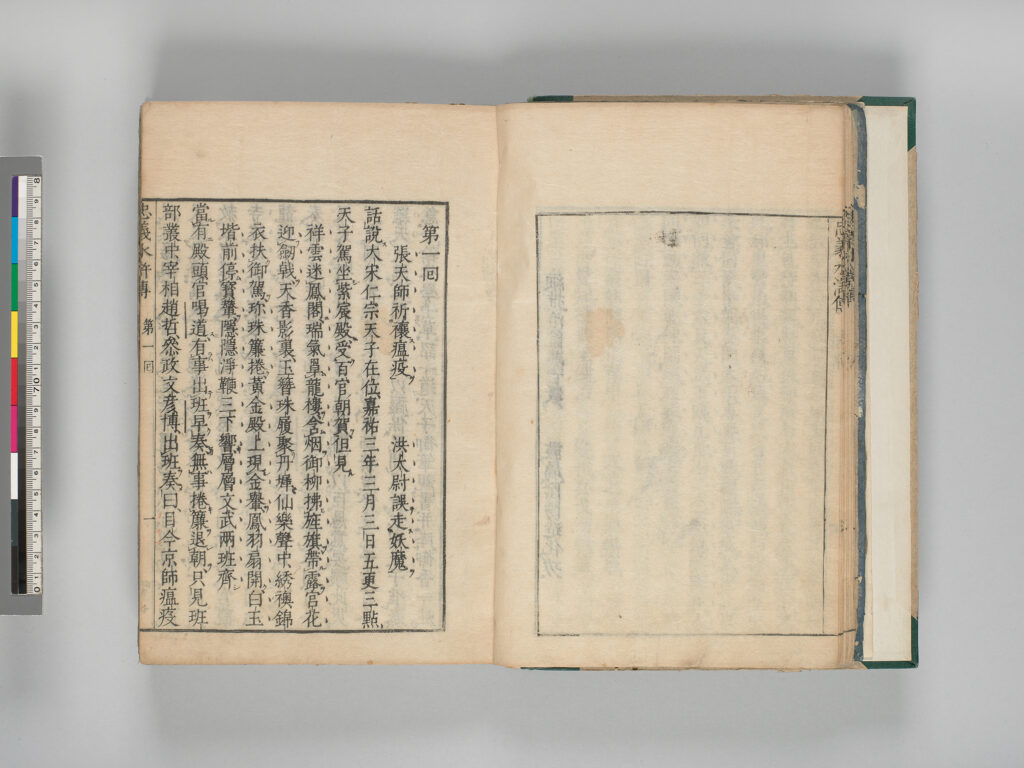

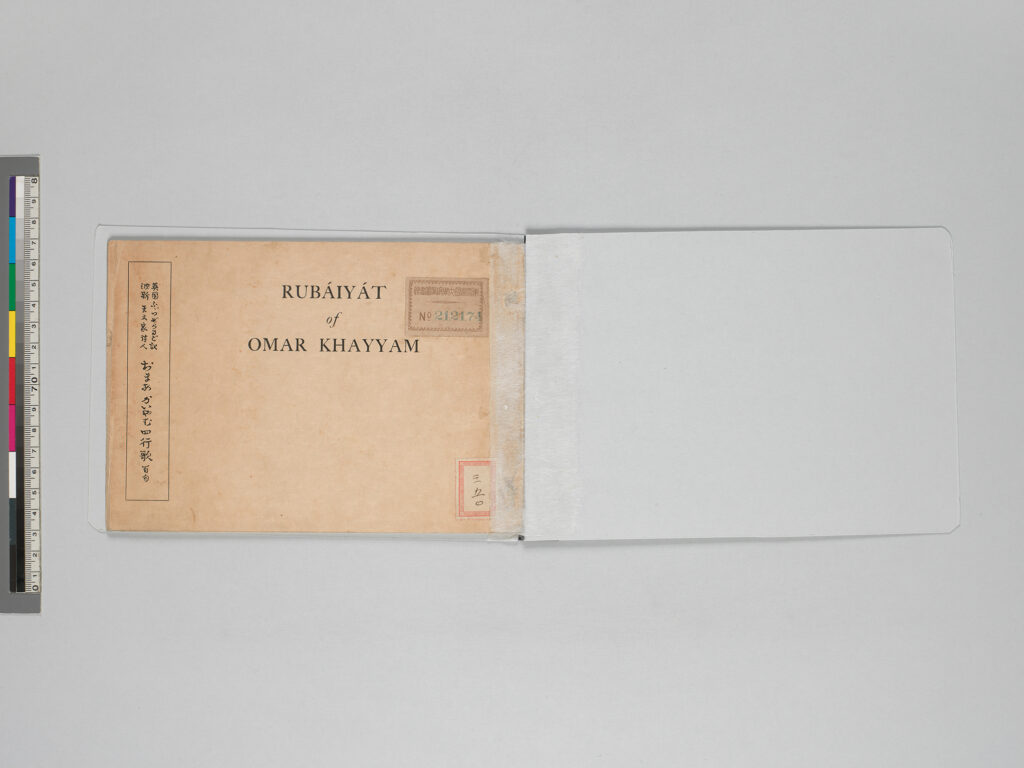

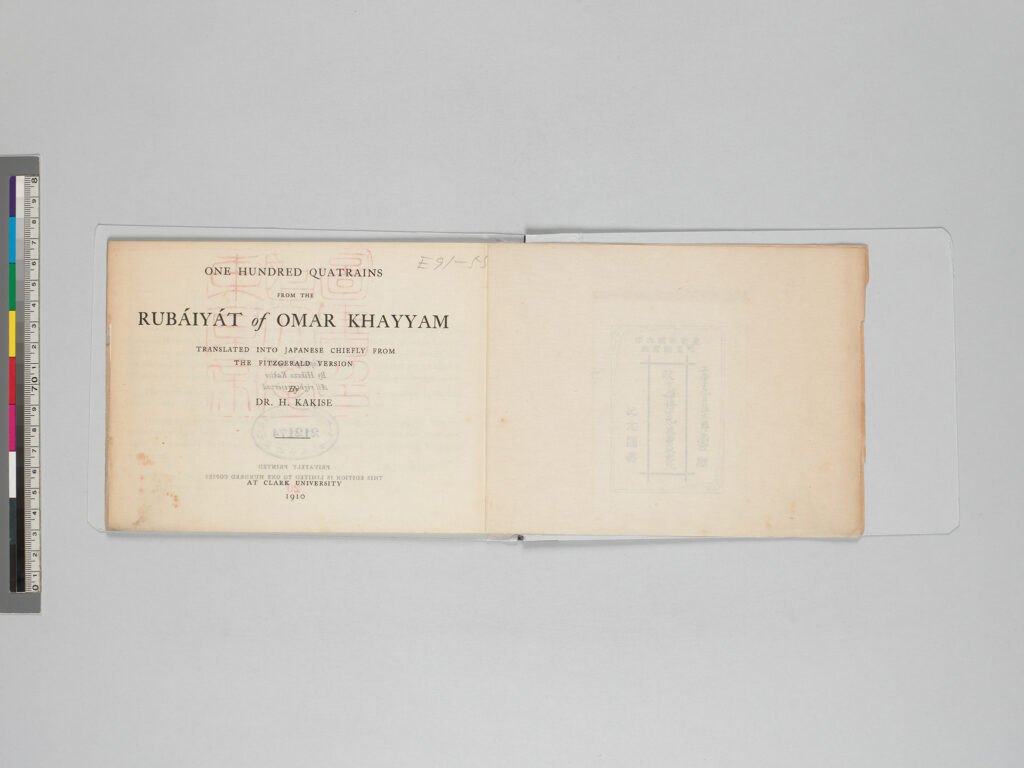

このほどU-PARLは、「東京大学アジア研究図書館デジタルコレクション」のために資料を2点撮影した。『李卓吾先生批點忠義水滸傳』10回(総合図書館E46:60)、One hundred quatrains from the Rubáiyát of Omar Khayyam (総合図書館E91:55)である。

両種はこれまでデジタルコレクションに収められた多くの資料とやや異なる趣向で選ばれている。それはアジアの文学作品の原テクストではなく翻訳作品だということである。前者は中国の長篇小説「水滸伝」に中国語の文字列そのままに訓点を施したものであるから厳密には翻訳とは言えないのかもしれないが、日本人が日本語で理解するために作られたものであるにはちがいない。

後者はペルシア文学の金字塔、オマル・ハイヤームのルバイヤートを英国のフィッツジェラルドが英訳したものを蠣瀬彦蔵(1874-1944)が日本語に重訳したもの。この本がたいへん興味深かったので少々ご紹介申し上げたい。とはいえわたしはペルシア文学とも英文学とも縁うすく、付け焼刃で本を読み散らして勉強しただけであるから専門の方には先刻ご承知のことばかりであろうし、はなはだしくは誤解だらけであるかもしれない。しかし、U-PARLとはそれまで相互に無関係であったアジア各地域の担当者たちが一堂に会し学び合い新たなテーマを発見していく場であるから、ある意味ではU-PARL第2期におけるわたしの駄文の掉尾を飾るものとしてふさわしい題材ではないかと思い、恥をしのんでいささかの感想を述べておくことにした次第である。

西洋におけるオマル・ハイヤームのルバイヤートは、イギリスで英訳されたものがヨーロッパに広まるとともにアメリカにわたりアメリカでもブームを巻き起こしたという順であるようだ。明治の日本にもまずは英訳が伝わり、19世紀末以降英訳からの重訳が現れるようになったそうである。蠣瀬訳はそのなかでも初期のものに属する。蠣瀬はアメリカ留学中に私家版として現地で100部作成したのだというが、岩波文庫『ルバイヤート』の訳者である小川亮作先生は「私はまだ見たことがない」と書いていらっしゃる(小川[1979]p.168)。杉田英明先生によれば「日本へは訳者が帰国の折に二十五部を携行したのみなので、ほとんど知る人がなかったようだ。」(杉田[2005]p.124)とのことである。CiNii(https://ci.nii.ac.jp/books/)で検索してみると東京大学総合大学蔵本しか見当たらない。ほかに未登記や個人蔵の本もどこかにあるのだと思うが、すでに失われてしまったものもあろうし、日本国内の現存数は当初の25部よりもっと少なくなっているのかもしれない。

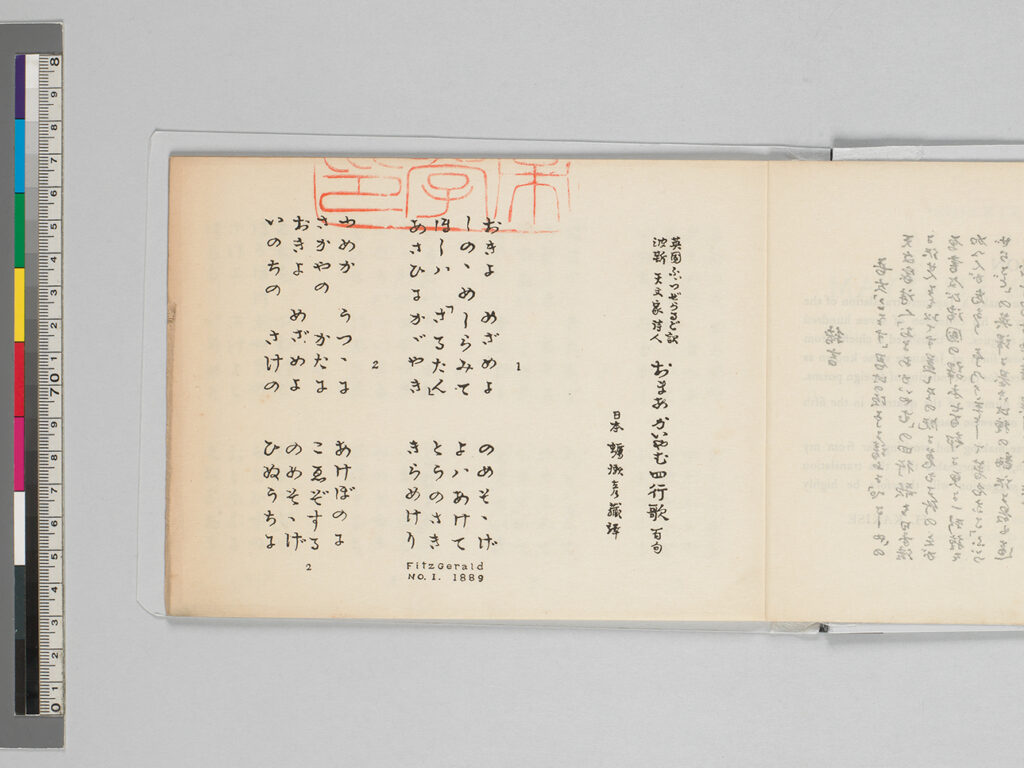

東京大学蔵本を見ると、縦13.8cm×横20.0cmの横長、A5版よりやや小さいほどのサイズである。表紙の中央上部に横書きで「RUBAIYAT/of /OMAR KHAYYAM」(RUBAIYATのAはどちらも上に「´」がある)、左端に縦書きで「英國ふぃつぜらるど訳/波斯 天文家 詩人」「おまあ かいやむ 四行詩 百句」(前者は小字双行、その下に大字で後者が記される)とあり、罫線で囲まれている。右肩には右横書きで「東京帝國大學附属図書館」(篆書)、左横書きで「No.212174」(数字はスタンプ)と記されたシールが貼付されている。表紙裏には「東京帝國大學/附属図書館」(横書き)「工學士元良信太郎氏寄贈」「故文學博士元良勇次郎氏」「記念圖書」(縦書き)と印刷された(元良信太郎氏、元良勇次郎氏は手書き)紙片が貼付されている。元良勇次郎(1858-1912)は心理学者。1883年から1888年までジョンズホプキンス大学に留学して博士学位を取得、帰国して東京帝国大学講師・同教授、東京高等師範教授を歴任した。東京帝大最初の実験心理学者である(秦[2008])。蠣瀬もまた東京帝大の出身であり米・クラーク大学で心理学を修めている。ルバイヤート訳刊行後の1911年には『哲學雜誌』に「米國に於ける最近心理学的題目の二三」なる論文を発表している(CiNii Researchによる)。研究分野において元良とつながりがあり、持ち帰った25部のうち1部を献呈したものではないかと思われる。

その蠣瀬の邦訳はいかなるものかといえば、すべてが七五調四行に整えられ(時に字余りもあるが)、ひらがなで記されている。明治末年のこととて現在は使われない字形のかなも頻出するのだが、ここでは現在入力可能なかなになおして転記する。

1

おきよ めざめよ のめそゝげ

しのゝめしらみて よハあけて

ほしハ「さるたん」 とらのさき

あさひにかゞやき きらめけり

3

にわとりからすの なくころに

さかやの まえに つどふもの

とをバ たゝいて さけべらく

いのち みじかし ふたつなし

12

こずゑの したに うたのまき

さけの とくりに ぱんのきれ

そして なんぢが うたひなば

ひとなき さとも じやうどなり

17

こがねを たむる ものどもも

こがねを ちらす ものどもも

しにゆく ときハ ともどもに

つちや あくたと かはるなり

59

かの「じやむ しど」の きゆうでんハ

しゝや とかけの ねぐらなり

かのかり びとの 「ばあらむ」ハ

いまハ のうまに ふまるなり

外来語が混じるのでそれと知れるが、たとえば3や17などだけを江戸時代のとあるご隠居の作った戯れ歌ですよと言われて見せられたらそうかなと思ってしまいそうな気もする。和語が中心であることも相まって相当に「日本化」している。

蠣瀬訳が原詩をどの程度つたえているかの判断はわたしにはとてもできない。そもそも蠣瀬がもとづいたフィッツジェラルド訳が原詩の解釈のうえに「創造的解釈」を加え、英語として脚韻を踏み、「独自の趣向が付加され」た「自由訳」(杉田英明[2005]p.119)だというのだから、ペルシア語を読めないわたしとしては原詩との比較は早々にあきらめるしかない。たとえば蠣瀬訳と小川亮作訳とをならべてみると次のようになる。

蠣瀬訳

6

くちを つむげど 「だびつど」ハ

ほうほけきやうの うぐひすの

さけよ さけよと おとなふに

ばらも いろめく くれなゐに

小川訳

こころよい日和、寒くなく、暑くない。

空に雲 花の面の埃を流し、

薔薇に浮かれた鶯はパㇵラヴイ語で、

酒のめと声ふりしぼることしきり。

小川訳はペルシア語からの訳であるから蠣瀬訳とずいぶん違うのは当然である。しかしここには底本の違い以上の距離があることもまた事実であろう。なお、小川訳は原詩のリズムを日本語音のリズムに移し、そのリズムに合わせて和訳を整えるという高度なものである。

蠣瀬がペルシアの四行詩(ルバーイー)を和語七五調の四行詩としたのはもとの詩形を重視したゆえであろうが、そこにこめられる語の数は、ルバーイーにこめられる語の数よりはるかに少ないようである。つまり邦訳の際に漏れ落ちる語が多数出ることになる。試みに、やはりフィッツジェラルド訳からの重訳である1921年の竹友藻風の訳も見てみよう。

デイヴィッドの唇はた閉ぢぬ。されど聖らに、

ぺーレヴィーは高く歌へり、『酒、酒、酒、

赤き酒よ』と、——鶯は薔薇にさけぶ、

色あさき頬をくれなゐに染めなして。

蠣瀬訳がかなりの語を訳していないのであろうことがうかがえる。もとづいたフィッツジェラルドの版が異なる所以でもあるかもしれないが、その分析はペルシア文学や英文学の専門家にお任せしたほうがよい。

それでは蠣瀬訳は不完全な訳なのかといえば、そうではない。詩の翻訳にはいつも解消しきれぬジレンマがつきまとう。誤解を恐れずにきわめて単純化して言えば、「意味を訳したいのか」、「韻律を訳したいのか」という問題である。高島俊男さんは曹操の詩「歩出夏門行」を紹介した際、「こういう詩は、二音節をひとかたまりとし、二つで一句とし、それをかさねてゆくという単純重厚な形に作ったものなので、「東のかた碣石に臨み、以て滄海を観る」というふうに音節数のそろわぬふにゃふにゃした日本語読みにしたのでは、ねうちはゼロになる。むしろ意味はわからなくてもよいから「トーリン・ケッセキ、イーカン・ソーカイ、スイカー・タンタン、サントー・ショージ」というふうに、二字づつで切って音読みにしたほうがよい。」と述べている(高島[2000]p.330)。「詩は韻律こそ命」をつきつめた一方の極端である。中国の初期の詩は歌謡に発するものと考えられるからそれもうなづける。もう一方で、言語学習や学術研究の成果発表として提示される訳詩は語を漏らさず訳すことや文法構造を明示することに力が注がれ、その結果韻律は犠牲になってしまうことが珍しくない。嘉瀬達男先生は「原詩の表現しているものを、他の言語で過不足なく表すのは、ほとんど不可能に近いと思われる」(嘉瀬[2015]p.256(1))と言っていらっしゃるが、それが残酷な現実のようである。

そもそも詩に限らず翻訳というものが難しいのである。どんな文章でもリズムがあり、呼吸がある。内容を誤りなく丁寧に移そうとすると信じられないくらい下手な日本語になってしまう経験はどなたにでもおありだろう。そしてせっかく精確を期して訳してもリズムが悪いと内容は頭に入ってこないのである。かの川端康成がノーベル文学賞受賞に際して半分はサイデンステッカーの功績だと述べたのは文筆家が等しく有する思考のしからしめるものであったのだろう。現在中国の長篇小説『水滸伝』の新訳にとりくんでいらっしゃる小松謙先生はその動機のひとつを、原文のリズムをそのままうつしとろうとした和訳がいまだに存在しないゆえだと説明されている。とりわけ韻文は韻律の美を極限まで追求するものであるから言外に込められる感情が豊富である。楽しい内容を楽しいリズムで、悲しい内容を悲しいリズムで伝えるのが韻文である。韻文のさまざまな形式自体、それぞれに対応するふさわしい場、内容、感情がある。

あたりまえのことをくどくどと述べてしまったが、つまり蠣瀬はルバイヤート(もちろんフィッツジェラルドの思うルバイヤートである)の内容を伝えるのに七五調という形式がふさわしいと考え、そのリズムのためならば文字として訳に現れない語があろうとやむをえないと考えたのではないか。小川先生によれば「ルバーイイはもと民衆的な起源を有するもので、人々が愛誦した民謡の形式であった。だから今日でもこの詩形を別にタラーネ(歌)と呼ぶ人さえある。」(小川[1979]p.154)日本でも七五調は歌謡に用いられた例が多くある。「ああ玉杯に花受けて」も「月こそかかれ吉田山」も「春のうららの隅田川」も「俺はジャイアン、ガキ大将」も七五調だ。だから蠣瀬の脳裏にも七五調が浮かんだのだろう…という想像は成り立とう。

明治期の外国詩歌の翻訳といえば新声社の『於母影』や上田敏の『海潮音』などが思い出される。『於母影』に収められる訳詩には七七調、八七調、自由詩などもあるものの、落合直文訳「いねよかし」「笛の音」、森鷗外訳「あまをとめ」「オフエリヤの歌」「野梅」、井上通泰訳「花薔薇」、小金井喜美子訳「わが星」など、七五調を用いたものが多い。『於母影』は「『新体詩抄』の後を承け、独語詩文十一篇・英詩四篇・漢詩一篇・和文一篇を、新体詩十一篇・漢詩五篇・和歌一篇に翻訳したものである」(嘉瀬[2015]P.253⑷)。『新体詩抄』は外山正一・矢田部良吉・井上哲次郎により1882年に刊行された。日本ではかつて詩と言えばまず漢詩であった。外山らは古典中国語のルールで作る漢詩ではない、西洋のpoemに相当する近代日本にふさわしい日本語の詩を模索していた。その成果のひとつが七五調だったようである。近代日本の新たな詩形と言いながら形だけ見ればむかしからあるもののようにも見える。そのことは新体詩のリーダーたちもわかっていたようで、大和田建樹『新體詩學』(1893年)は『新體詩抄』の「此書ニ載スル所モ亦七五ナリ。七五ハ七五ト雖モ。古ノ法則ニ拘ル者ニアラズ。且ツ夫レ此外種々ノ新體ヲ求メント欲ス」なる言を引用したうえで、「新體詩は其目的に於て流行しつゝ進歩しつゝ有るを見る」と述べている。単に漢詩を排して和歌に帰ったのではなく、進歩の結果偶然日本古来の詩形に類似しただけであり思想は別物だということであろう。阿毛久芳先生はこれを「苦しい説明」と述べていらっしゃる(阿毛[2001]P.558)。確かに政治家のごまかし答弁のようなものを感じなくもないのだが、いろいろ試行錯誤しているうちに幼いころから耳に入っていた調子を無意識に心地よいものと感じてしまったということも十分考えられそうである。しかし、それにならって新体詩にとりくもうとした人々、それを与えられた人々にとっては古来の歌と新体詩とのはっきりとした区別はついていなかった、むしろ日本古来の調子を生かしたもののように感じられていたかもしれない。大和田建樹は五四調、五五調から八七調、八八調までそれぞれ作例を出して紹介し、五・五・七・五・七・七・八・七などの複雑な「長短句」も作れると説明している。石橋愛太郎『新體詩指南』(1902年再版本。初版は1900年)の例言にも「調は皆七五とし字餘り多し、されど必ずしも之を最よしとするにあらず、作る人はいろいろに試みぬ可し。」とある。自由に作ってよいとされながらも実際には七五調で作る人が多かったがゆえにわざわざ七五調に拘泥するなと言っているのではないかとも感じさせる口吻である。

そして大和田建樹その人が作る詩にも七五調が非常に多いのである。さらに明治20年から末年にかけての20年あまりの間に「鉄道唱歌」など広く知られる唱歌の歌詞を多数書いている。これら唱歌は七五調で構成されているが、情報をつめこみ暗記することを主眼にしたものが多く、「七五調という口調の問題しか重視されなく」なり、「おしなべて平板」など、評価はかんばしくない(山東[2008]P.153)。こうした、ものを覚えるための歌は、文学者らにとっての“本来の”新体詩の思想とはあるいは異なるのかもしれないが、新体詩の指南者の一人である大和田建樹が大量に手がけていることや広く知られた歌もあることから、「詩(詞)といえば七五調」という印象を生んだのではないかとも想像される。蠣瀬訳の背景には蠣瀬個人による翻訳にふさわしい詩形の思索があったとも考えるべきではあるのだが、明治10年代からつづく新体詩や唱歌の影響も無視できないだろう。蠣瀬訳は原詩の韻律よりも当時主流の「日本の詩形」にうつし「日本語の詩」にすることに傾いたものであると言えるだろう。

もちろん詩人は流行の形になびくばかりではない。上田敏『海潮音』は1905年、七五調詩全盛の時期のものであるけれども七音五音を自在に組み合わせた訳詩を多く収める。蠣瀬より早く、蒲原有明(1876-1952)が1907年から翌年にかけて発表した六篇のルバイヤート和訳、は「七五調を主体とし、七七調を加味した」形であるという(杉田[2005]P.122)。1908年に大住舜(1881-1921)が発表した訳は「七五調を基調とし」ているという(杉田[2005]P.123)。わたしは大住訳は未見だが、杉田先生が引用されたものを見る限り、蠣瀬訳のごとき徹底して七五調に収めたものではないようである。さらに1921年の竹友藻風訳のリズムはまた異なる。上に引用した蠣瀬訳と同じ詩を掲げる。

1

さめよかし。かなた東の丘越えて、

日は星のつどひを夜よりやらひたり。

上りゆく天の原より、ひやうと射て、

サルタンのやぐらを撃てり、光の矢。

3

鶏鳴けば、タヴァンの前に立てるもの、

さけぶやう、——『いざさらば、戸を開けよ。

われら世にとどまることの短くて、

逝かばまたかへる期なきを汝は知る。』

12

ここにして木の下に、いささかの糧(かて)

壺の酒、歌のひと巻——またいまし、

あれ野にて側(かたはら)にうたひてあらば、

あなあはれ、荒野(あれの)こそ樂土ならまし。

17

黄金の種子に培ふものも、また、

雨のごと風にふり撒く者とても、

埋めて後、人のふたたび掘るといふ

紫摩金の土に逢ふべきことあらず。

59

人は言ふジャムシッド、豪奢のあとに、

獅子、蜥蜴(とかげ)、宮を守ると。また大なる

獵(かり)のひと、バーラムの頭のうへを、

野の驢馬は踏めど眠をさましがたしと。

竹友は一行を五七五、五五七、五五五とさまざまに訳している。これが訳語の都合によるものなのか韻律の都合によるものかはわからないが、変化に富む訳であると言えよう。

蠣瀬訳を読み、外国語詩を五音七音の邦語に訳したものとしてわたしがまっさきに思い出したのは井伏鱒二「厄除け詩集」である。「厄除け詩集」に収める詩もまた、日本語の詩にうつしかえる、いわば翻訳よりも翻案に傾いたものである。すでに知られている通りこれは決して井伏の独創ではなく、江戸時代の潜魚庵魚坊の臼挽歌を受けたものである。ここでは五七、七五、七七が自在に用いられている。その一部を、寺横武夫先生の論文「井伏鱒二と「臼挽歌」」(以下、寺横[1994])に引用されている『唐詩五絶臼挽歌』と「厄除け詩集」から数首掲げ、高島俊男さんの解説も附しておく。

『唐詩五絶臼挽歌』

春の寝覚のうつゝて聞ハ

早何方も鳥鳴ころよ

よるのあらしに雨うちそへて

散した花ハ猶いか斗

「厄除け詩集」

ハルノネザメノウツツデ聞ケバ

トリノナクネデ目ガサメマシタ

ヨルノアラシニ雨マジリ

散ツタ木ノ花イカホドバカリ

日本でも有名な孟浩然「春暁」の訳。語は入れ替わっているがどちらも七七調で、しかも原詩の意味もほぼ写しとられている。翻訳としてはかなりうまくいっているものだと言ってよいのではないか。

今度貴様ハお江戸へ行きやる

おれか刀ハ千両道具

是を進ぜる餞別に

つねの気像を是しやと思や

コンドキサマハオ江戸ヘユキヤル

オレガカタナハ千両道具

コレヲシンゼルセンベツニ

ツネノ気性ハコレヂヤトオモヘ

「第四句は誤解による訳である。……しかしそれを言い出したらキリがない。訳がそれ自体としておもしろいかどうかだけを見ればよかろう。とすればこれは『臼挽歌』のなかでも有数の出来である。……井伏「田園記」の訳は、この「五陵」(すなわち長安)を「オ江戸」と訳すごとき放胆な飛躍が、非常に新鮮に感じられたのであった。」(高島[2006]p.282)

宿を出てみりやはてしもないか

春のけしきハそこそこに

さても心の友達なふて

大酒呑の仲間に入た

ウチヲデテミリヤアテドモナイガ

正月キブンガドコニモミエタ

トコロガ会ヒタイヒトモナク

アサガヤアタリデ大ザケノンダ

「おしまいの「アサガヤアタリデ大ザケノンダ」がこの訳詩の眼目であり、またよく人に知られたところでもある。荻窪に住んで中央線沿線を縄張り(?)とした井伏鱒二の―いや井伏にかぎらずいわゆる中央線文士たちの歌になりきっている。その分原詩の「高陽一酒徒」(漢の酈食其の故事)からは遠く離れるが、それはもはや問うところではないのである。」(高島[2006]p.283)

寺横先生の述べる通り「実質において訳出の骨格をなしているのは、依然として「臼挽歌」に固有な七七調のリズムである」(寺横[1994]P.89)のだが、井伏の工夫もそこここに見える。

潜魚庵訳から井伏訳で第二句が七五から七七に変わっている。たしかにそのほうがゆったりとした(あるいは手持無沙汰な)雰囲気がリズムからも感じられるようだ。

高島さんが高く評価している——おそらく世間の多くも評価しているのが、日本の読者になじみやすい翻案が成功しているか、原詩にたよらずとも訳詩だけで味わえるかどうかであることがわかる。

君そ恋しき秋の夜すから

あちらこちらとから歌たたふ

人なき山に松かさ落て

いとゝ隠者は眠らぬてあろ

ケンチコヒシヤヨサムノバンニ

アチラコチラデブンガクカタル

サビシイ庭ニマツカサオチテ

トテモオマヘハ寝ニクウゴザロ

こちらも有名な訳である。韋応物から丘二十二員外への詩であったものが井伏から中島健蔵への詩にすりかわっている。たしかに原詩の用語のまま訳すのならば一般の読者には韋応物と丘二十二員外とはどんな関係であるのかを説明せねば、あるいは注釈をつけねばならず、間延びして詩を味わうどころではなくなってしまう。

さらハあけましよ此盃て

てふとお請よ御辞儀ハ無用

花か咲ても雨風にちる

人の別れも此こゝろ

コノサカヅキヲ受ケテクレ

ドウゾナミナミツガシテオクレ

ハナニアラシノタトヘモアルゾ

「サヨナラ」ダケガ人生ダ

「七五と七七の使いわけがみごとだ。第一句は七五で、切迫した悲しみをたたえる。膝で立って、こわい顔をして「さあ」と酒盃をつきつける感じである。第二句は七七、腰をおちつけて、やさしくあたたかい。第三句も七七、話頭を転じてしみじみ語りかける口調である。そしておしまいはまた七五で、これが人の世の常だとつきはなす。潜魚庵訳をふまえていることはたしかだが、各句ともよく原詩から離れている。離れたから成功したのである。」(高島[2006]p.284-285)

わたしにはこの解説もまたみごとに感じる。「さらばあけましょこのさかづきで」はたしかにのんびりしている。別れに臨む緊張感よりも最後のひとときをじっくり過ごそうという感を受ける。「あけましょ」という丁寧口調だから、「受ケテクレ」という命令口調だからというだけではない。「受ケタマヘ」でも「飲ミナサレ」でもやはりリズムには緊張感がある。

高島さんのいうとおり、漢詩をこんな風に自在に訳し、日本のうたにできるのだということがインパクトを与え、高い評価を受けたのだが、同じようなことはとっくに鷗外も上田敏も蠣瀬彦蔵も竹友藻風もやっているのである。なぜ井伏訳がこれほど有名になったのか。ルバイヤートより漢詩のほうが知る人が多かったからということはあろう。それに加え、嘉瀬先生がおっしゃるように漢詩和訳は原詩ないし訓読文を添えるのがふつうであったからなのだろう。原詩なり訓読文なりがあればそこにある漢字語彙からイメージを感じとることができる。さらに和訳からは意味を得ることができる。いわば「敵」と書いて「とも」とよむ、「地球」と書いて「ほし」とよむというように二重の情報で読者の理解を深めようとしているのである。しかし一方で原詩の漢字語彙が添えられている以上、和訳がそこからあまり離れていてはちぐはぐになる。そもそも訓読は中国語を外国語として読むことなく暗記すべき文や詩を覚える効用を期待されているものである。学習としての漢詩和訳が原詩を離れ得ないのは当然であった。

しかし、学習効果を離れればより自由な漢詩和訳は存在した。鷗外がそうであるし、潜魚庵もそうであるし、古くは「東行西行雲悠悠」を「とざまいきこざまいき雲うらうら」、「帰去来兮」を「かへんなんいざ」と訳した例もある。その気になればできたのであるが、訓読を介して漢詩漢文を学ぶことが主流となった以上こうしたものは余技と見られてしまうようになったのだろう。

嘉瀬先生の解説であっと思ったのはまさにその「口語自由詩に和訳されるようになったことで、漢詩和訳は文語体や訓読書き下し文とは距離を広げたが、その後もなお原詩を書き留め続けている。」「漢詩和訳は原詩から独立していない」(嘉瀬P.232(25))というところである。高島さんは『李白と杜甫』の最初の版を出した時、訳詩だけで原詩を添えなかった。しかし文庫版を出す際には原詩や訓読を添えている。編集者や読者から求められたのではないか。しかし、言われてみれば西洋詩をわたしたちは和訳だけであたりまえのように享受している。その言語の学習者や研究者以外の人が「原詩をつけてくれ。原詩がないと理解が深まらないじゃないか」と故障をつけるさまはあまり想像できない。時期により、訳者により、リズムに違いはあれど、ルバイヤートが日本のうたに翻案されつづけたのは当然のことなのであった。一方嘉瀬先生が「漢詩をはじめて口語体に訳することに成功した」「漢詩ははじめて日本の現代詩になった」(嘉瀬P.240⒄)と評価されているのは1937年に刊行された日夏耿之介『海表集』である。西洋詩の訳よりもずいぶん遅れている。

それからさらに30年近くたち、森亮『白居易詩抄』が出た。「森は「訳詩は独り歩きできるものではなくてはいけない」と言い」(嘉瀬P.233(24)と、嘉瀬先生の評価は高い。森訳も当初は原詩をつけない方針であったのだという。森先生は英文学者で、アーサー・ウェーリーの英訳『中国詩百七十首』を導きに漢詩の口語訳を試みたと述べている。無論、白居易の詩がもともと平易な俗語を多く用いていたからこそできたという面もあろう。そして、ペルシア文学にお詳しい方々にはいまさら言うまでもないことだが、森先生は1939年に文語訳『ルバイヤット』、1968年に口語訳『ルバイヤット』を出していらっしゃる。同一人物が、英語を介してペルシアの詩を知り、漢詩を知り、それぞれを平易な口語に訳そうと試みたわけである。さらに、小川先生がその訳に刺激を受けてペルシア語から日本語文語体への訳を試み、のちに佐藤春夫のすすめで口語体に訳しなおした。周知のごとく佐藤春夫は中国文学とも縁の深い人物だ。ペルシア原詩にも英訳詩にも縁のなかったわたしともルバイヤートは実はゆるやかにつながっていたことになる。詩人の意欲は「〇○文学」の境界をいともあっさり超える。それをわたしはU-PARLにいたおかげで感じることになったし、U-PARLはそもそもかくあるべき場所だと思うのである。人がひとたび生まれれば「サヨナラ」ばかりに出会うのであるのだけれども、それがあるからこそ未知との一期一会もあるのだろう。

23

みよかえりみよ わがともよ

われらのしたしき ともびとも

ときのかもしし いのちざけ

ひとたびのんで さりけるぞ

[参考文献]

One hundred quatrains from the Rubáiyát of Omar Khayyam translated into Japanese chiefly from the Fitzgerald version by Dr. H. Kakise,1910 (東京大学総合図書館 保存書庫E91:55)

小川[1979] オマル・ハイヤーム作、小川亮作訳『ルバイヤート』(岩波文庫)、岩波書店、1979年9月第23刷改版 (東京大学総合図書館 自動書庫IWA:R783)

杉田[2005] オマル・ハイヤーム著、エドワード・フィッツジェラルド英訳、竹友藻風邦訳、藤井守男・杉田英明解説『ルバイヤート 中世ペルシアで生まれた四行詩集』、マール社、2005年 (東京大学総合図書館 自動書庫929.931:061)

『上田敏全訳詩集』(岩波文庫)、岩波書店、1962年 (東京大学総合図書館 自動書庫IWA:G34)

森[1965] 森亮『白居易詩鈔』(東洋文庫52)、平凡社、1965年 (東京大学アジア研究図書館 1-01J:東洋文庫:52)

『鷗外全集』第十九巻、岩波書店、1973年

大和田建樹著『新體詩學 全』(通俗文學全書 第貳編)、博文館、1893年 (東京大学総合図書館 保存書庫E33:203)

石橋愛太郎著『新體詩指南』、大學館、1902年再版 (東京大学総合図書館 保存書庫E33:206)

三浦[1998] 三浦仁『詩の継承』、おうふう、1998年 (東京大学総合図書館 自動書庫911.52:Mi67)

高島[2000] 高島俊男『三国志 きらめく群像』(ちくま文庫)、筑摩書房、2000年

阿毛[2001] 阿毛久芳、明治詩探究の会、松田伊作、勝原晴希、下山嬢子『新体詩 聖書 讃美歌集』(新日本古典文学大系 明治編12)、岩波書店、2001年 (東京大学総合図書館 叢書918:Sh64:12)

高島[2001] 高島俊男『漢字と日本人』(文春新書)、文藝春秋、2001年12月第5刷

高島[2006] 高島俊男『お言葉ですが…⑦ 漢字語源の筋ちがい』(文春文庫)、文藝春秋、2006年

山東[2008] 山東功『唱歌と国語 明治近代化の装置』(講談社選書メチエ)、講談社、2008年

秦[2008] 秦郁彦『日本近現代人物履歴事典』、東京大学出版会、2008年

黒柳[2022] 黒柳恒男著、徳原靖浩・中村菜穂編『増補新版 ペルシア文芸思潮』、東京外国語大学出版会、2022年

寺横[1994] 寺横武夫「井伏鱒二と「臼挽歌」」『国文学 解釈と鑑賞』第59巻6号、至文堂、1994年、pp.82-94

高砂[2012] 高砂美樹「戦前に国際的に活躍した日本人動物心理学者について」,The Japanese Journal of Animal Psychology,62,2,2012,pp.163-167

嘉瀬[2015] 嘉瀬達男「近現代における漢詩和訳について——詩人、詞人、歌人と学者——」『小樽商科大学人文研究』130、2015年、pp.256(1)-218(39)

March 28, 2024