特任研究員 田中あき

わたしの名前は「あき」である。秋生まれではない。「あき」という名はひらがなで付けられ、日本語を勉強する友人などからは、「漢字を付けてもらえないなんて、まぁ可哀想に」と感想をいただいたりする。わたしとしても、苗字が「田中」だけに、「なんと阿呆を主張する名前であることか」と常々思う。

この「あき」であるが、じつは「阿貴」と名付けられる予定であったようだ。これは、小説家で中国文学者・高橋和巳の『邪宗門』の作中人物である「阿礼」と「阿貴」姉妹の妹の名前からきている。( 『東大教師が新入生にすすめる本』2012年度版では、『邪宗門』は第6位にランクインしている)

そうした話を先日U-PARLの懇親会で口走ってしまったところ、この「阿貴」の起源が魯迅の「阿Q」である可能性を知るに至った。なるほど確かに高橋和巳は「阿Q正伝」を訳出している。

さっそく高橋和巳が訳した「阿Q正伝」を手にとってみた。「阿Q」は姓名が曖昧な人物であるという。人はみな彼を「阿Quei」とよび、おそらくは「阿桂」か「阿貴」と記されるようだ。そして、もし兄か弟がいて、「阿富」とでもいうのなら、かれは「阿貴」に間違いないとのことである(ちなみに、わたしには「阿富」という兄弟はいない)。結局は、やむをえず「洋字」を用いて、イギリスの正式の標音法で「阿Quei」と書き、略して「阿Q」となったそうだ(この当時、文学革命の指導者陳独秀がローマ字の使用を提唱していた)。

◆◇◆

ふと思い出すことがある。先日、アイルランド出身の英語話者の友人に名前をよばれた。不意に「Aqui」と聴こえ、即座に「aquí」の記憶が蘇ってきた。かつてブラジル出身のポルトガル語話者の友人に、あなたの名前はポルトガル語で「here」という意味だと教わったことがあったからだ。

ところで私はベトナム語(国語)の文学を研究している。ベトナム語にも漢字由来の漢越語があり、「阿貴」はベトナム語で「A Quí」と記すことができる。ひらがなの「あき」だと漢越語に置き換えることができないので、これまで「A Quí」という文字の並びを意識したことはなかった。しかしこうなると、友人たちから「Aqui」とよばれるのも致し方ない。ちなみにベトナム語では、「A Quí」を「A Quý」と記すこともある。ただ「ý」の音は「í」よりも長めである。

すると、わたしの名前は「あくぃ」とするのがベターなのかもしれない。「あくぃ」か、「あくぃー」か、悩ましい。大人になったら好きな漢字を付けなさいと言われてきた「あき」ではあるが、漢字よりも「あくぃ」/「あくぃー」に変えるほうが良いかもしれぬ。とはいえ、呼ぶ側の脳内では、「悪ぃ」 「厭くぃ」 「倦くぃ」 、はたまた「灰汁ぃ」などと自動変換されるかもしらん。

◆◇◆

ここまでわたしの名前についてつらつらと綴ってきたが、この極めて個人的な駄話のなかに、コロニアリズムが潜んでいる、否、充満していることに突如気がついた。そのひとつひとつに言及はしないが、植民地主義の問題は現代を生きるわたしたち個々人すべてにかかわっている。

◆◇◆

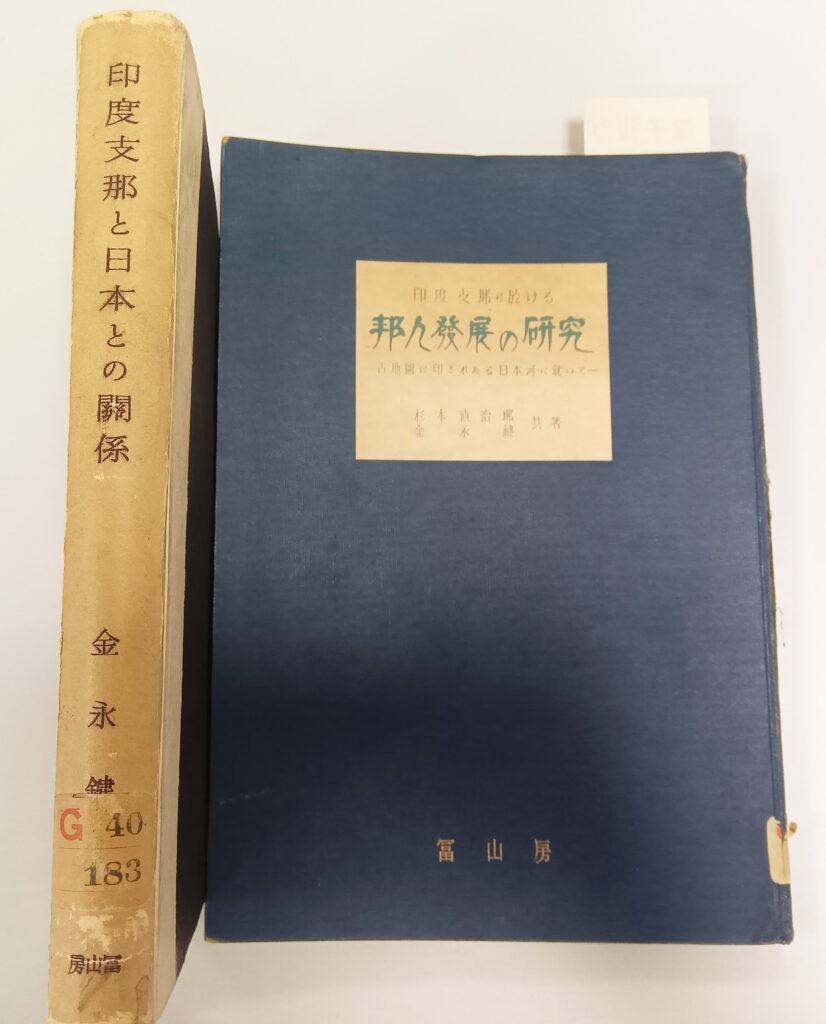

いまコラムを書いているわたしのデスクには、ヨーロッパがヨーロッパ以外の地球上の土地を調査・探検した「発見の時代」に記された、仏領インドシナ関連の古い書籍が並んでいる。そのほとんどは侵略者側の言語であるフランス語で書かれているが、日本軍が仏領インドシナに進駐した時期に書かれた日本語の書籍もたくさんある。そのうちの一冊に、日本国籍でフランス極東学院の韓国人司書・金永鍵が著した日本語の研究書がある。金永鍵は日本の学術誌への発表時を除き、「Kim Ei-Ken」という名前ではなく「Kim Yung-kun」という韓国式の名前を常に使っていた。その金永鍵のまなざしを浴びながら、わたしはこの席に座っている。

これらの本に囲まれるとなんだか気分が重くなってくる。物質としての身体性をそなえた書籍たちの存在ゆえであろう。

(右)杉本直治郎、金永鍵共著『印度支那に於ける邦人発展の研究:古地図に印されたる日本河に就いて』、冨山房、1942年

◆◇◆

今回コラムを書くにあたって、はからずもふたつのかな文字「あき」のなかに、様々な方向性を孕んだ「あき」の複数性が見えてきた。

そんな雑種なわたしは、U-PARLにおいて「混成的で矛盾に満ちた曖昧な(だからこそ可能性に溢れた)東南アジア」を担当しています。

どうぞよろしくお願い申しあげます。

◆◇◆

【 「阿Q正伝」解説】

貧しい日雇いの阿Qは、わけもわからず革命党の仲間入りをしようとする。だが実際に彼のやったことは、城内の富豪の家に窃盗に入り、いやその見張りをしただけで、軍政府の軍隊に捕えられて、みせしめに処刑される。社会は何も変わらず、ただ最底辺の者が血祭りにあげられただけ……。

「阿Q正伝」には、諷刺的な諧謔の筆致によって一つの典型が描かれている。容易には改変されない民族の内面を、自らの内面をも傷つけながらあばいてゆくのが魯迅の文学の、いわば迫られ、かつ自覚的に担った使命であった。その基調には、常に癒しえぬ悲哀と寂寞が底流する。

(高橋和巳による解説)

参考文献:

『東大教師が新入生にすすめる本』、東京大学出版会、2012年

『世界の文学47 魯迅』、高橋和巳訳、中央公論社、1967年

ヨン・デヨン、「1930-40年代の金永鍵とベトナム研究」、『東南アジア研究』48-3、2010年

17.Jun.2024